人を生かす愛

テサロニケの信徒への手紙 一 第2章1-12節

川崎 公平

主日礼拝

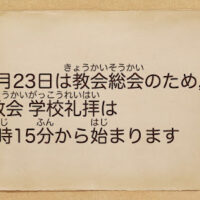

■先月から礼拝の中でテサロニケの信徒への手紙Ⅰを読み始めて、今日は第2章の前半を読みました。既に皆さんも聖書朗読をお聞きになって、いくつもの言葉に心を捉えられたと思います。このような豊かな内容を持つ聖書の箇所を、今日の礼拝と、次に私がここに立つ再来週の礼拝と、2回に分けて読みたいと思います。先ほど、2月の総会で新しく選挙された長老の任職式を、ようやく行うことができました。再来週の礼拝では、今年度からこの教会の牧師として着任してくださった嶋貫佐地子先生の牧師就任式を行います。そのような時に最もふさわしい聖書の言葉を、神が与えてくださったと思います。

伝道者パウロが、テサロニケの教会に宛ててこのような手紙を書いた、その数か月前に、パウロたちは心ならずもテサロニケの町から、暴力をもって追い出されております。正確な期間は分かりませんが、パウロたちは自分たちの願っていたよりもはるかに短い時間しか、テサロニケにいることができませんでした。今日読みましたところに、「ちょうど母親がその子供を大事に育てるように」とか、「父親がその子供に対するように」という印象深い表現がありましたが、言ってみれば親子の絆を無理やり引き裂かれたようなもので、けれどもそれだけに、パウロのテサロニケ伝道は、特別に祝福されたものがあったようです。

■この第2章でパウロが書いていることは、自分たちのテサロニケ伝道において何が起こったか。自分たちが何をしたのか、というよりも、神が何をしてくださったか、それを振り返るような文章です。私がとりわけ心を吸い寄せられるような思いで読んだのは、1節です。

兄弟たち、あなたがた自身が知っているように、わたしたちがそちらへ行ったことは無駄ではありませんでした。

わたしたちがテサロニケに行ったこと、そこであなたがたに出会ったこと、すべては「無駄ではありませんでした」と言うのです。私がこの教会の牧師になって、実はもう10年が過ぎました。その10年を振り返って、「自分がこの教会に来たのは、無駄だったな」。あるいは皆さんが、さしあたりこの10年の教会の歩みを振り返って、「あーあ、川﨑っていう牧師を呼んじゃったけど、10年棒に振っちゃったな」。もしそうなら、こんなに悲しいことはないと思います。今朝、新しい長老を立てて、あるいは新しく嶋貫牧師を招いて、それが無駄になるのか、ならないのか。パウロはここで、「わたしたちがテサロニケに行ったことは無駄ではありませんでした」と言うのです。それはなぜかと言うと、2節。

無駄ではなかったどころか、知ってのとおり、わたしたちは以前フィリピで苦しめられ、辱められたけれども、わたしたちの神に勇気づけられ、激しい苦闘の中であなたがたに神の福音を語ったのでした。

「わたしたちは、神の福音を語ったのだ。イエス・キリストの福音を、語らせていただいたのだ」。言ってみればそれだけです。それができたなら、すべては無駄ではなかったのだと言わんばかりです。この2節において、これまた私が心をぐーっと惹きつけられたひとつの表現は、「わたしたちの神に勇気づけられ」というのです。わたしたちが福音を語らせていただいて、それゆえにテサロニケ伝道は徒労に終わらずにすんだのは、神が勇気を与えてくださったからだと言うのです。

この「神に勇気づけられ」という翻訳ですが、むしろ「神の中で」勇気づけられて、と訳した方がよいという意見があります。「神の中で」、神の大きなみ手の中で。もしも神の外に出てしまったら、絶対に考えられないような勇気を、けれども神の中で与えられて、その勇気がなかったらとても語り得ないような言葉を、わたしたちは語らせていただいたのだ。そうなるとまた私のような人間はいろいろ考え込むのです。今ここで、私が皆さんの前に立って話している言葉は、神の中で勇気づけられた言葉になっているか。それとも、神の勇気なんかなくたってできるような、ちょっと宗教的ないいお話みたいなものになってしまっていないか。もしもそんなことになったら、それこそこの教会が川﨑という牧師を招いたことが「無駄だった」ということにしかならないだろうと思います。

今、「勇気」という小さな言葉に焦点を合わせてみました。ここでパウロが語っているひとつの主題は、まさにこの「勇気」という焦点に集中していくようなところがあると思います。3節では、「わたしたちの宣教は、迷いや不純な動機に基づくものでも、また、ごまかしによるものでもありません」と言います。そんなの当たり前だと言われるかもしれませんが、本当にこういう言葉を語ろうと思ったら、それなりの勇気が必要であるに違いありません。5節以下にも、「あなたがたが知っているとおり、わたしたちは、相手にへつらったり、口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした。そのことについては、神が証ししてくださいます。また、あなたがたからもほかの人たちからも、人間の誉れを求めませんでした」。こういう言葉は、聖書の中にあると、そのためにかえって聞き流されてしまうかもしれませんが、少なくとも私のような人間にとっては、耳が痛いものがあります。説教を語りながらも、というよりも、説教においてこそ、人にへつらいたくなるし、人間の誉れを求めたくなるものです。そういう誘惑を知らない説教者は、おそらくひとりもいないだろうと思います。「先生、今日の説教、よかったです」と言われたらやっぱりうれしいし、けれどもそういうことを目標とする説教者は、きっと「神の中で勇気づけられた」言葉ではない、別の不純な動機に動かされた言葉を語るようになるに違いありません。

■そこで、少し観点を変えて、このことをさらに深く考えてみたいと思います。ここでパウロが用いている表現の中で、とりわけ印象深いのは、最初にも触れましたように、「ちょうど母親がその子供を大事に育てるように」とか、「父親がその子供に対するように」という比喩表現です。伝道者のことを父親とか母親に譬えるというのは、決して分かりにくい表現ではありません。まあ、私のような人がこんな顔で、「皆さんのお母さんですよ~」なんて言っても正直納得できないかもしれませんが、伝道者というものは、「ちょうど母親がその子供を大事に育てるように、わたしたちはあなたがたをいとおしく思っていたので、神の福音を伝えるばかりでなく、自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなたがたはわたしたちにとって愛する者となったからです」。きっとそうなんだろう。うちの教会の牧師が本当にそんなに偉いかどうかは知らないけど、伝道者というのは、とにかく理想形としてはそういうものだろう。

ところがそういうふうに考えてまいりますと、急に分かりにくく感じるのは7節の中ほどの、「しかし、あなたがたの間で幼子のようになりました」という表現です。なぜここで急に「幼子」が出てくるか。「あなたがたの間で幼子のようになりました。ちょうど母親がその子供を大事に育てるように……」というのは、文章としてはかなり変です。それで、たとえばかつて用いられていた口語訳聖書には「幼子」という言葉の代わりに「やさしい」という形容詞が現れます。「ちょうど母がその子供を育てるように、やさしくふるまった」と言うのです。これはどういうことかというと、原文のギリシア語の「幼子」という言葉の最初の文字をひとつ削ると、「やさしい」という全然違う言葉になるために、そういう文章になっている写本がたくさんあるということです。実はここは、聖書学者の間でも意見が分かれるのですが、私は、新共同訳が理解しているように、「幼子のようになった」というのが本来のパウロの発言だと思います。

幼子とは何でしょうか。その直前の6節以下にはこう書いてあります。

また、あなたがたからもほかの人たちからも、人間の誉れを求めませんでした。わたしたちは、キリストの使徒として権威を主張することができたのです。しかし、あなたがたの間で幼子のようになりました。

幼子は、「人間の誉れを求めない」のでしょうか。そんなことはありません。「お母さーん、見て見て、すごいでしょー!」と大騒ぎして、「わあ、すごーい」と言ってくれるまでは絶対にあきらめないのが幼子であって、大人になってもそういう態度を取る人のことをむしろわれわれは「なんて幼稚なんだ」と評するのです。

けれども、幼子がどんなに威張ってみせていても、幼子自身、よくわきまえていることがある。幼子というのは、弱く、愚かで、何より誰かに守られなければならない存在です。ここでパウロは、自分たち伝道者は、幼子のような存在だと言いました。その幼子というのは、誰に守られている幼子なのか。誰に愛されている幼子なのか。幼子は、自分で自分を守ることができないし、その必要もない。パウロにしても、そして今皆さんの前に立っている私自身にしても、神に守られて、その意味で神の幼子として、皆さんの前に立ちます。だからこそ、われわれ伝道者は、神の中で勇気づけられて、その神の勇気に根ざす福音だけを語らせていただくのです。

5節で、「相手にへつらったり、口実を設けてかすめ取ったりはしませんでした」とパウロは言いました。私どもが人にへつらいたくなるのは、本物の勇気を与えられていないからでしょう。神に勇気づけられて、それゆえに、それ以外の何の後ろ盾も持たない人間の生き方を、たとえば7節では、「わたしたちは、キリストの使徒として権威を主張することができたのです」、けれどもそれを断念した、と言っているのです。人間的な思いからすれば、「おれたちはキリストの使徒だぞ」と、幅を利かせてみたい。けれどもそんなことをしたら、福音そのものを裏切ることになるのです。神に愛されて、神の中で勇気づけられて。まさにそういう意味で幼子のごとく生きる人間の言葉こそが、母親のごとく、父親のごとく、教会を神の教会として正しく生かす力を持つのではないでしょうか。

■8節には、「自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです」と、たいへん激しい言葉が出てきます。特に私のような伝道者をたじろがせるような言葉です。けれどもこういう言葉を読んで、きっと皆さんが自然と思い起こされるのはパウロの愛の激しさではなくて、キリストの十字架に表された神の愛だろうと思います。イエス・キリストは、それこそ、神のひとり子としての権威を主張することができたはずなのに、決してそんなことはなさいませんでした。むしろこのお方は幼子のごとく、つまり、神の愛以外には何の支えも持たない、何の後ろ盾も持たない存在として、私どもの間にお立ちになりました。このお方の愛に生かされて、私どもはここに立つのです。

もとより主イエスは、母親のように、また父親のように、時にやさしく、また時に厳しく、私どもを励まし、慰め、また戒めの言葉をくださることもありました。そして、このお方の言葉の背後にはいつも、「お前のためなら、いつでも喜んで命を差し出すよ」というような、神の愛があったのであります。

この神の愛に勇気づけられた言葉を、この教会は聴き続けます。そこに、教会の命がかかっています。牧師にしても、長老にしても、いや、教会のすべての奉仕は、ひとりひとりがこの神の愛に触れることを目指したものでしかないのです。「神は、その独り子をお与えになったほどに、世を愛された」。もし本当にこの神の愛に触れたなら、人にへつらったり、自分の権威を振りかざしたり、そんな不純な動機が入り込む隙は生まれないのであります。祈ります。

父なる御神、私どもも今はよく知っています。私どもが今、この教会に生かされていることは、決して無駄になりません。あなたの命そのものであるような福音を、ここで聴かせていただいているのです。ありがとうございます。私どももすべてを尽くして、あなたを愛し、あなたの言葉を聴き続けるものとさせてください。主のみ名によって祈り願います。アーメン