神の子・光の子の歩き方

川崎 公平

ローマの信徒への手紙 第13章8-14節

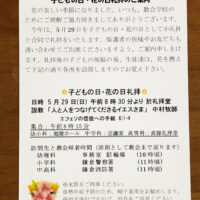

伝道開始104年記念礼拝

■今朝は、鎌倉雪ノ下教会の伝道開始104年の記念礼拝をしております。ちょうど104年前、1917年の10月31日、ルターの改革400年を記念して、この教会の最初の礼拝をしました。その頃はまだ教会堂もない、専任の牧師もいない。けれどもそこに生まれた主の体・教会を、神が今日まで生かし、導いてくださいました。

教会というのは、今申しましたように、今生きておられる主イエス・キリストのお体そのものです。〈教会〉という、誰の目にも見える姿で、今ここに主イエス・キリストご自身が生きておられると信じるのです。そしてこの教会は事実、この鎌倉という町の中で、人びとの目にも見える姿で生きることを許されてまいりました。この場合の〈教会〉というのは、教会堂という建物のことではありません。ここに集まる皆さんの存在そのものが教会です。先々週の礼拝説教でも少し触れましたけれども、先週の水曜日、北鎌倉女子学園という学校の中学生3人がこの場所を訪れて、私にインタビューをしてくれるという珍しい経験をしました。どうも学校の授業の一環で、そういうことをさせているらしい。いろんな話をしましたが、結局は「教会とは何か」という問いに答えないわけにはいかなくなるわけで、けれどもそういう話を空っぽの礼拝堂で一所懸命話すというのは、どうも空を打つような思いがありました。「今は空っぽだけど、日曜日になると、この場所に150人くらいの人が集まってね。いや実は、コロナ禍が始まる前は300人以上の人が来ていたんだけど、今は我慢してもらっているんだ」。……などと、空っぽの教会堂で教会の紹介をしても、非常に歯がゆいものがあります。もちろんその中学生たちも、この教会堂の姿を見て、「なんか、いいなあ」くらいのことは思ってくれたかもしれませんけれども、大切なことは、もう一度申します、ここに集められた皆さんひとりひとりが〈主の体〉としてここに生かされているということなのです。そして事実、この鎌倉雪ノ下教会は104年間、主のお体そのものとして生きることが許されてきたと信じます。

■今朝は、この特別な記念の礼拝のために神が与えてくださったみ言葉であると信じて、伝道者パウロという人の書いた、ローマの信徒への手紙第13章8節以下を読みました。その中で、いくつかの焦点となる言葉を拾い上げることができると思いますが、そのひとつは13節の「日中を歩むように、品位をもって歩もう」という言葉だと思います。私どもの教会の104年の歴史というのは、「品位」のある歩み、それは言うなれば日の光の中を歩むようなものであったはずだと言うのです。陰に隠れて、こそこそしなければならないような歩みであったはずはない。

しかし、「品位」とはいったい何でしょうか。私も今日の説教のためにひと通りの勉強をしたつもりですが、ここで新共同訳聖書が「品位をもって」と訳している言葉については、未だにうまく説明できる自信がありません。しかし少なくとも、「品位」という日本語だけでは捉え切れない意味を持っていることは確かだと思います。原文のギリシア語の意味を単純に日本語に移すと、「姿・形の良い」という言葉です。そうするとたとえば、「かっこよく歩こう」と翻訳することもできそうですが、もちろんそれで聖書の言おうとしていることを正しく捉えたことにはならないでしょう。

この言葉の意味を理解するために、ぜひ合わせて読みたいのは第12章2節です。ローマの信徒への手紙は、この第12章から、最後の大きな区分に入ると考えることができます。今日読みました第13章をも含む、その大きな区分で語られることは、ひと言で言えば〈キリスト者の生き方〉です。教会がどのように歩むのか、その歩み方を具体的に語り始めたところで、第12章2節でこう言うのです。

あなたがたはこの世に倣ってはなりません。むしろ、心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が善いことで、神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。

ここに「この世に倣ってはなりません」とありますが、実はここにも、先ほど紹介した「姿形」という言葉が出てくるのです。「あなたがたの姿形は、この世に合わせたものであってはなりません」。「むしろ、あなたがたの姿形を、神さまに新しく作り直していただきなさい」と言うのです。この世と姿形を同じとはしないキリスト教会が、教会独自の「よい姿・形」を神さまに作っていただいて、その「よい姿・形」の歩み方が、ここにも具体的に語られていくのです。そこにはどうしても、「品位」という日本語からはみ出てくるような、豊かな意味合いがあると思います。第13章に戻って、もう一度13節を読みますと、「日中を歩むように、品位をもって歩もうではありませんか。酒宴と酩酊、淫乱と好色、争いとねたみを捨て」と、私どもの生き方を非常に具体的に規定しながら、最後に「主イエス・キリストを身にまといなさい」と、そう言うのです。

世の人びとが、たとえばこの鎌倉雪ノ下教会を見て何を思うか。「あれ、あの人たち、どうしてあんな歩き方をしているんだろう?」 それこそ、本当に品位のある人というのは、何もしていないようでも、ふつうに歩いている姿勢からして全然違う、ということがあるかもしれません。「あれ? あの人の歩き方、どうしてあんなにかっこいいんだろう?」 もちろん私どもは、「この世の基準に倣って」かっこいい姿を目指す必要はありません。それどころか、この世の基準を超えた姿・形の良さが、私どもの歩き方から滲み出てくるようなところがあると思うのです。それをここでは、「主イエス・キリストを身にまとう」と言うのです。「ああ、分かったぞ。あの教会の人たちの歩き方、何かが違うと思ったら、秘密が分かったぞ。あの人たちは、主イエス・キリストを身にまとっているんだ」……と、言ってもらえるかどうか。だんだん話が難しくなってきたとお感じになるかもしれません。

■私どもの「品位ある歩み」、言い換えれば「主イエス・キリストを身にまとった歩み」というのは、〈愛〉というひとつの言葉に集中していくはずだと、この手紙を書いたパウロは考えているようです。改めて8節以下を読んでみます。

互いに愛し合うことのほかは、だれに対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は、律法を全うしているのです。「姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな」、そのほかどんな掟があっても、「隣人を自分のように愛しなさい」という言葉に要約されます。愛は隣人に悪を行いません。だから、愛は律法を全うするものです(8~10節)。

ここに書いてあることは、きっと誰もが常識的に受け入れていることかもしれません。「品位をもって歩もう」とか、「主イエス・キリストを身にまといなさい」とか、いろんな言い方ができるかもしれないけれども、結局大切なことは、われわれが愛に生きているか、互いに愛し合うことができているか、ここに行き着く。どんなに外側だけかっこつけても、その根っこに愛がなかったら根本的に空しい。私どもがよく承知していることであります。だがしかし、率直に申しまして、それができないから、私どもの歩みは根っこから腐っていくのです。

ところで、皆さんはどうお感じになったか、8節の前半の言い回しは、少し不思議なものがあると思います。「互いに愛し合うことのほかは、だれに対しても借りがあってはなりません」。どうしてここに貸し借りの話が出てくるのでしょうか。原文の響きは、もう少し強いものがあります。「誰に対しても、何も借りがあってはなりません。ただし、互いに愛し合うことだけは別です」と言うのです。

「誰に対しても、借りがあってはならない」というのは、これは常識的なことでしょう。まだ返していない借金があるということは、実に苦しいことです。ことはお金に限らないでしょう。何か取り返しのつかないことをしてしまって、その負い目のせいで、あの人にだけは頭が上がらない、一生苦しい思いをしなければならない……そんなことがあってはならない。未解決の負い目があるなら、さっさとけりをつけてしまいなさい。ところが、「互いに愛し合う」という負債だけは例外だよ、というのです。あなたは一生、〈愛の負債〉に束縛されて、毎日、毎日、この負債を返していかなければならないし、実は一生かかっても返し切れない愛の負債に、あなたは束縛されるんだ。――聖書というのは、たいへん不思議なことを語ると思いますけれども、むしろこういうところにいちばん大切な真理が隠されているような気がします。

皆さんも、それぞれに愛の労苦を知っておられると思います。「品位をもって歩もう」なんて、そんなかっこいい言い方をしなくたって、「互いに愛し合いなさい」と言われるだけで、私どもは自分に与えられている喜びと、また同時に多くの悲しみを数えなければならないと思うのです。愛というのは、本当に具体的なことです。妻を愛する。夫を愛する。愛をもって子どもを育てる。年老いた親のために、心からの愛を込めて仕える。それは基本的には喜びのわざであるかもしれませんが、同時に悲しみを知ることも多いのです。「隣人を自分のように愛しなさい」。それが大切なことだということは、頭では分かっていても、現実にはちっともそれができない悲しみを、私どもはよく知っているのであります。どうして私が、こんな人のためにこんな苦労をしなければならないかと腹を立てたり、私がこんなにやってあげてるのに、「ありがとう、ごめんなさい」のひと言もない、とイライラしたり……けれどもここで聖書が私どもに問いかけることは、「誰に対しても、何も借りがあってはなりません。ただし、愛の負債は別だ」。

たとえば、私が誰かを愛するとき。たとえば、自分を愛するように妻を愛するとき。けれどもそれは、返さなければならない借金を、ちょっとずつ返しているだけだ。何も偉いことをしたことにはならない。到底返し切れない借金の、ぎりぎり今月分の利子を返しただけだ。それが分からなくなっているから、私どもは愛において間違うのです。自分の苦労に何の見返りもないことに腹を立てたり、自分は誰からも愛されていないとひがんだり、逆に自分の愛のわざに酔いしれて思い上がったり……それは違うだろう、とパウロは言うのです。

これは決して、惨めな生き方ではないと思います。むしろ、私どもが愛と呼びならわしているものが、実は根本的に歪んでいる。その歪みを整え、それこそ私どもの姿・形を美しく整えてくれる言葉でしかないのです。愛においても、いつも損得勘定ばかりしている人間というのは、はたから見ても実に醜いものです。そんな私どもの歪んだ根性を、根本的に癒し、また慰めてくれる、聖書の言葉です。

■特にここで、どうしても思い起こしておきたい聖書の言葉があります。同じローマの信徒への手紙の第5章です。本当は第5章の全部を読みたいとさえ思いますが、そんな時間はありません。たとえば、6節以下にこう書いてあります。

実にキリストは、わたしたちがまだ弱かったころ、定められた時に、不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。善い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし、わたしたちがまだ罪人であったとき、キリストがわたしたちのために死んでくださったことにより、神はわたしたちに対する愛を示されました(6~8節)。

私どもは、この神の愛によって救われたのです。言うまでもないことですが、もしも神が、愛の損得勘定をなさったとしたら、私どもは到底立つ瀬がなかったのであります。けれども神は、私どものような卑しい人間とは違います。神は、愛することにおいて、私どもがするようなみみっちい計算をなさいませんでした。キリストは、「正しい人のために死んだ」のではない。「善い人のためなら命も惜しくない」とおっしゃったのでもない。神に逆らう罪人のために死んでくださったことによって、わたしたちに対する愛をお示しになりました。このキリストの恵みが分かったなら、つまり、この神の愛なくして生きることのできない自分であることが分かったならば、私どももまた、返し切れない負債を少しずつでも返し続けるように、「隣人を自分のように愛する」ほかありません。

それが、第13章14節に書いてある、「主イエス・キリストを身にまとう」生き方であります。それは決して、この世の基準で言うところの「清く、正しく、美しく」という生活のことではないのです。罪人のために死んでくださった、キリストの恵みに覆い包まれて歩むのです。そこには自ずと、「品位」などという言葉ではとらえきれないほどの、新しい人間の姿が現れてくるはずだと思います。それをパウロは、義とされた罪人の生活と呼びます。同じ第5章の1節でパウロはこうも言っています。

このように、わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており……

私どもと神さまとの間に、確かな平和が打ち立てられている。その平和に覆い包まれている人間の生活の特別なうるわしさが、ここでは「互いに愛し合う」と言われたり、「品位をもって歩もう」と言われたり、けれども何よりも決定的なのは、「主イエス・キリストを身にまといなさい」と教えられているのです。

「主イエス・キリストを身にまといなさい」というこの言葉の意味を、ある人は簡潔にこう説明しています。「〈主〉イエス・キリストを身にまとう」と言うのだから、それはつまり、イエスを〈主〉として受け入れることだ。イエスさまが私の〈主〉でいてくださるならば、わたしはこのお方の〈僕〉になります。もう自分が自分の主人になることはありません。「イエスは主である」という、この事実を受け入れて、その事実にふさわしく生きるのです。

■この鎌倉雪ノ下教会を生かし続けてきたのも、「イエスは主である」という、この信仰に尽きるのです。この事実に立つとき、すべてが新しくなります。私どもの生活が、その姿・形までが、根本的に変革されることになります。そのことについて決定的なことを語っているのは11節です。「更に、あなたがたは今がどんな時であるかを知っています」。あなたがたは、〈時〉を知っている。「イエスは主である」ということを知っている人間は、「今がどんな時であるかを」知っているし、その〈時〉にふさわしい生き方を知っているのだと言うのです。「あなたがたが眠りから覚めるべき時が既に来ています。今や、わたしたちが信仰に入ったころよりも、救いは近づいているからです」。

そこでさらに12節で言うのです。「夜は更け、日は近づいた」。考えてみれば不思議な言葉です。夜はますます更けて、闇もますます深くなっていく。そのことと、「日は近づいた」ということが、どうして両立するのでしょうか。夜が1時間分更けたら、夜明けまでの時間も1時間分短くなるのは当たり前だ、などというのは、ただの屁理屈です。「イエスは主である」という事実を受け入れている人間は、今の闇の深さと、そしてまた同時に日の近さをよく知っているはずなのです。それが、「あなたがたは〈時〉を知っている」と言われることの意味です。

ひとつの言い方をすれば、「夜は更け」というのは、分かり切ったことかもしれません。この世の闇を見つけるのに、何の苦労もいらないのです。しかし、私どもは今、どんな闇を見ているのでしょうか。たとえばコロナなどと呼ばれる疫病が流行ったり、自然災害が起こったり、戦争があったり……しかしここでパウロが言っている闇の深さは、そういうこととはあまり関係がありません。私どもを悩ませてきたパンデミックも、いつかは必ず終わります。けれども、コロナが終わった、闇は去った、と考えるわけにはいきません。むしろパンデミックが終わったとき、今以上に闇が深まっていることを恐れるべきです。いや、それ以上に、「日は近づいたのだから、日中を歩むように生きよう」というパウロの言葉をよく噛みしめるべきです。私どもは、今ここで、日の光の中を歩いているのです。しかもそこで、闇の深さを忘れることはありません。

私どもがふだんこの場所で読み続けているヨハネの黙示録の言葉を、ふと思い起こしておられる方も多いと思います。黙示録もまた、私どもの生きる闇の深さを印象深く伝えてくれます。いったい闇はどこまで深くなるんだろうかということを、これでもかと言うほどに描きながら、しかし黙示録を書いたヨハネは、既にその闇が裁かれている姿を、幻の内に見せていただくことができました。

パウロが語ることも同じです。闇はますます深まっている。どこまで闇は深くなるんだろうか。けれども、まさにそこで知ることは、その闇を打ち破る朝が必ず来るという約束が、どんなに確かか、ということでしかないのです。その信仰の中心に立つのは、もう一度申します、「イエスは主である」という、この事実です。世界の主でいてくださるイエス・キリストは、再び私どもを訪れてくださいます。そして既に召された者、既に眠りについた者を、死の床から起こしてくださいます。「おはよう、甦りの朝だよ」と、主が私どもひとりひとりに声をかけてくださる復活の朝を、私どもは待っているのです。しかも私どもは信仰においては既に、キリストの姿は見えなくても、そのみ声を聞いております。その愛に覆い包まれて生きております。私どもも今、光の武具を身に着けて、日中を歩むように生きるほかないのです。

11節の最後に、「今や、わたしたちが信仰に入ったころよりも、救いは近づいているからです」とありました。救いの近さとは、イエス・キリストの近さのことです。わたしのために、罪人のために死んでくださった主イエス・キリストの恵みに覆い包まれて、私どもも今ここに立ちます。教会が、ここに立つのです。そこに生まれる、神の子ら、光の子らの生活を、この鎌倉雪ノ下教会も、104年間造り続けることが許されました。感謝しつつ、今改めて、この教会のすべてを、また私どもひとりひとりの歩みのすべてを、主のみ手にお返ししたいと願います。お祈りをいたします。

闇はますます深まっています。だからこそ、あなたの恵みの光の中を、確信をもって歩み続けることができますように。主イエス・キリストの父なる御神、あなたの救いの近さを悟らせてください。御子キリストの恵みを、私どもの装いとさせてくださいますように。主が再び来てくださる、最後の甦りの朝を待ちつつ、今私どものすべてを、あなたにお返しいたします。感謝し、主のみ名によって祈り願います。アーメン