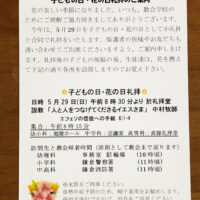

ひとりで祈ることはできない

ルカによる福音書第18章9-14節

川崎 公平

主日礼拝

「自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対して」、ひとつの譬え話を主イエスがお語りになりました。ふたりの人が、神に祈りをささげるために、神殿に上ったというのであります。そのひとりはファリサイ派。もうひとりは徴税人であった。そして、これはもう、私が改めて説き直す必要もないほどに、明らかにここで主イエスは、このファリサイ派のように祈っちゃいかんと教えておられます。このファリサイ派の人の祈りの何が問題なのでしょうか。

「ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った」と言われます。「神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します。わたしは週に二度断食し、全収入の十分の一を献げています」。

この祈りのどこに問題があるのかと言われても、そんなことは分かり切っていると、直感的に、多くの人が思うかもしれません。既に最初のところにも、「自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している人々に対しても」とあります。うぬぼれてはいけないよ。もうちょっと謙虚になりなさい、と言うのでしょうか。そうかもしれません。少し何気ないような表現ですが、11節の最初のところには、こういう言葉がありました。「ファリサイ派の人は立って、心の中でこのように祈った」。声に出して祈ったというよりは、「心の中で」祈った。その「心の中」、私どもの心の中を、主イエスは問題になさるのです。あなたの心の中は、どうなっていますか。その私どもの心の中を、主イエスがじっと見つめながら……おそらくは、深い悲しみを込めて、こういう譬えをお語りになったのだと、思います。

ところで、この「心の中で」と訳されている言葉ですが、この新共同訳の前に使われた口語訳では、少し違ったふうに訳されていました。「ひとりで祈った」と訳されたのです。「パリサイ人は立って、ひとりでこう祈った」。「ひとりで祈った」と「心の中で祈った」では、ずいぶん違うようですが、これは、どちらの翻訳も捨てがたい、いい訳だと思います。原文を直訳すると、「自分自身に向かって祈った」という言葉です。つまり、祈りには、祈りの相手があるのであって、誰に向かって祈っているのか。神さまに祈るのか、仏さまに祈るのか、お地蔵さんに祈るのか、あるいはご先祖さまに祈るのか。けれどもこのファリサイ派の人の祈りは、自分自身に向かうものであった。自分に向かって、ということは、自分の心に向かって、つまり、自分ひとりだけで祈ったということです。「ひとりで祈った」「心の中で祈った」というのは、つまりそういうことです。しかしそれは、既に祈りになっていないと、そう主イエスはおっしゃったのだと思います。

そのような思いを込めて、私は今日の私の説教の題を、「ひとりで祈ることはできない」といたしました。「ひとりで祈ることはできない」のです。

もちろん私どもは、教会の人たちと一緒に祈ることもあれば、しかしまた自宅の自分だけの場所で、主イエスがまさに山上の説教で教えられたように、密室の祈り、〈ひとりの祈り〉をすることもあります。しかしここで「ひとりで祈ることはできない」というのは、そういう意味ではありません。

その祈りが誰に向かっているのか。密室に入る時に、あるいは教会の仲間と一緒に祈る時にも、その祈りは誰に向かっているのか。このファリサイ派の人は、神さまでも仏さまでもなく、自分の心に向かって祈りをしたというのです。それはひとりごとでしかない。この人はひとりぼっちだ。本当に孤独だ。そういう人の祈りの姿を、よく考えてほしいと言われたのです。

宗教改革という大きな運動の発端となったマルティン・ルターという人は、あるところで、人間の罪の姿を、「自分自身の中に曲がりこんでいる」と表現しました。おもしろい表現だと思います。自分自身の中に、ぐーっと曲がりこんで、とぐろを巻くようにして、じっとそこにうずくまっている。祈りをする時にも、まるでひとりごとを言うように、自分の中に曲がりこんでしまっている。本当はそこから出なければならないのに、そこから出て神に向かって祈らなければならないのに、じっと自分の心に語りかけている。そのようなイメージをここで思い起こしてもよいかもしれません。

考えてみますと、私どもは祈る時、多くの場合、下をうつむいて、両手を組んで、目を閉じて祈ります。歴史的に言って、いつからこういう祈りの姿勢が生まれたのか、これは私も調べることを怠っております。けれども、聖書には、旧約聖書の時代から、祈りというものは、むしろ天を仰いで、目を大きく見開いて、両手を高く天に挙げて、座るのではなく立って祈る。それが通例であったと言われます。このファリサイ派も、主イエスは当然のこととしていちいち細かい描写をしてはおられませんが、間違いなくそのような姿勢で祈ったに違いない。けれども、その体の姿勢とは裏腹に、その祈りは、自分自身の中に曲がりこんでしまっていた。真実に神を相手にした祈りとはなっていなかった。

けれども、神の前に立たない人間は、本当にひとりであることに耐えることもできません。だからこそこのファリサイ派は、神よ、感謝しますと言いながら、本当に相手にしているのは神さまではない。わたしはこの人のようでもない、あの人のようでもない、ましてこの徴税人のようではない。これだけのことをしております。あのような人とは違います。人と自分を比べ、そこに自分自身を見出しています。人と比べなければ、自分が何者であるかを明確にすることができないのです。

そういう人間の姿を描きながら、主イエスは、この人の祈りの姿を見るがよい。この人はひとりぼっちだ。本当に孤独だと言われたのです。そのことをよく考えてほしいと言われるのであります。

このようなファリサイ派の姿を見ながら、私どもは何を思うでしょうか。聖書に多少とも親しむようになると、このファリサイ派という言葉をすぐに覚えます。そして、ファリサイ派が出てくると、ああこれは悪いやつだと私どもは考えます。テレビドラマの中の悪役を憎みたくなるのと同じように、ああ、これは悪者だと思う。しばらく前に私が熱中して見続けていたテレビドラマに、悪役の親玉のような人が出てきて、ところがその同じ役者さんが、別のところではさわやかな笑顔で、自動車保険やら健康飲料のCMに出てくるのです。そうすると、あれ、この保険は怪しくないかな、これ飲んだらお腹こわさないかな、なんてことまで思うものです。けれどもそういうときに、自分はこういう悪い人間ではないと、どこかで思っているのです。しかし話はそう単純ではないと思います。

これは、主イエスの創作なさった譬え話です。そうすると、なぜ主イエスがわざわざこういう譬え話をお語りになり、こういう登場人物をふたり登場させたか、ということになると思います。なぜファリサイ派なのか。なぜ徴税人なのか。多くの学者たちがコメントしてくれるひとつのことは、当時の人たちのイメージからしたら、この譬え話は、聴く者にショックを与えたであろう。われわれは、その衝撃を知っているであろうかと言います。

たとえば、ある神学者は、この譬え話を取り上げながら、もうファリサイ派とか徴税人とか言うのは、分かりにくいからやめよう。もっと単純に、いい人、悪い人と言い換えてみよう。「ふたりの人が祈るために神殿に上った。ひとりは善人、もうひとりは悪人だった」。そう読み替えた方が、もしかしたら、聖書の時代の人たちと同じ感覚で理解することができるかもしれないと言うのです。たとえば、私ども日本人であれば、主イエスがこういう話をなさったと考えればよいのです。「昔々、あるところに、いいおじいさんと、悪いおじいさんがいました。いいおじいさんと、悪いおじいさんは、お宮参りに行きました。神さまにお祈りをするためです」。そうすると聞いている方は、ははあ、なるほど、いいおじいさんと悪いおじいさんね。そのふたりがお祈りをしたと。もちろん、いいおじいさんはいいお祈りをして、悪いおじいさんは悪いお祈りをしたんだろう。そういう予想をさせるような話の始め方を主イエスはここでなさったのだ、ということです。

その「いい人」が、こう祈ったのです。「神様、わたしはほかの人たちのように、奪い取る者、不正な者、姦通を犯す者でなく、また、この徴税人のような者でもないことを感謝します。わたしは週に二度断食し、全収入の十分の一を献げています」。

もしかしたらこの祈りの言葉のひとつひとつについても、いちいち説明が必要かもしれませんが、ここでは一切を省略することにします。要するに、この善い人間であるファリサイ派の人は、わたしは善い人間です。善い生活をしています。神さまに対しても、他の人に対しても、悪いことは何ひとつしておりません。そう祈ったのです。口先だけでそう言ったのではありません。心の中で、自分の心に向かって、そう祈ったのです。「ええ? 本当にそうですか。あなたは本当に何も悪いことをしていないのですか。自分の胸に聞いてごらんなさい!」 そう言われたとしても、このファリサイ派は、自分の心の中に何のやましいこともなかった。自分の良心に何ら恥じるところのない生活をしていた。堂々とそう言えたのです。それがファリサイ派です。

けれども、だからこそ、このファリサイ派にとって、神さまはいらなかったのです。ひとりで祈ることができた。しかしそれは、主イエスのご覧になるところ、祈りにはなっていなかったと言うべきであります。

もうひとり、悪い人がいました。「遠くに立って」。「目を天に上げようともせず」。「胸を打ちながら」。ただひと言申しました。「神さま、わたしは悪い人間です。……この悪い人間を、どうかこのわたしを、憐れんでください」。この徴税人には、ファリサイ派と違って、神さまが必要だったのです。けれども、だからこそ、神は、この徴税人を義としてくださいました。14節に「義とされて家に帰った」とあります。「義とされた」というのは、神と神の子の、愛の絆を結んでくださったということです。「義とされる」とはそういうことです。

そして、教会は、この義とされた徴税人こそ、自分たちの本当の姿だと理解してきました。教会とは何か。義とされた罪人の集まり。それこそルターはそう申しました。教会とは、赦された罪人の集まり。憐れみを受けた悪人の集団。それが教会だ。

善い人が退けられたのです。悪人が受け入れられたのです。勧善懲悪ではないのです。善いことをしていればいつか報われるとか、悪いことをしているといつかひどい目に遭うとか、そういうことではないのです。まったく逆です。善い人間の祈りは無視され、悪い人間の祈りが聞かれたのです。神にしか語ることを許されない、衝撃的な言葉が語られています。そのことを最後のところでこう言います。「だれでも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる」。

私どもはしかし、うっかりすると、この衝撃的な主イエスの言葉を、常識的に受け止めてしまうことがあると思います。なぜかと言うと、「高ぶってはならない」と主イエスは言われます。しかし高ぶることが悪いことくらい、私どもはよく承知しております。だから、私どもは教会に来ると、多少の例外はあるかもしれませんが、多くの場合、へりくだることを覚えます。そうだ、私もこの徴税人のような罪人だ。神よ、どうぞ憐れんでください。わたしはこんなにへりくだっております。……と、そのように祈ることを知っている私は、もうあのファリサイ派のような人を見下した、嫌味な人間ではない。「自分は正しい人間だとうぬぼれて、他人を見下している」ような、あのファリサイ派とは、自分は違う。神よ、感謝します。わたしがあのファリサイ派のような人間でないことを。そういうことになりかねないのです。

下手をすると、こんな誤解さえ生まれかねない。他人を見下し、思い上がった、心の汚いファリサイ派と、それに比べて、罪を悔いた心清らかな徴税人。けれども主イエスはそんなことは言っておられない。主イエスがこの譬え話に登場させたのは、まことに単純なことであって、ふたりの罪人です。けれども、その罪人のうち、そのひとりが、神の前に立ったのです。

「神様、罪人のわたしを憐れんでください」。

自分を他人と比べる祈りではありません。神よ、わたしはあのファリサイ派の先生に比べてダメな人間です、あんな立派なことはできません、と言ったのではないのです。相対的な罪人じゃない。絶対的な罪人です。

その絶対的な罪人が、「遠くに立って、目を天に上げようともせず、胸を打ちながら」祈りました。天に顔向けすることもできないと思ったのです。しかもだからと言って、祈る資格もないと言って、祈るのをやめてもいないのです。神さまに顔向けできなくても、それでも神に憐れんでいただく以外に、自分の立つべき場所は見つけられないと思ったのです。そこに、しかし、真実の祈りが生まれました。

「ひとりで祈ることはできない」。私がそのような説教題をつけた時に考えていたことは、まことに単純であって、この徴税人を神が愛してくださったということです。この徴税人は、もうひとりではありません。神が共に生きていてくださいます。この徴税人を、神が愛してくださったのです。

その意味では、主イエスが語られたことは、まことに単純なことであったと思います。なぜこの徴税人が義とされたのか。神が、この人を愛されたからであります。なぜファリサイ派は退けられたのか。いや、むしろこのファリサイ派の方が、最初から神を相手にしなかっただけのことであります。

この神の愛を受け入れるための、祈りであります。自分の心に向かって祈るのではありません。あの人に比べて自分はこんなに立派にやっていますとか、わたしはあのファリサイ派の先生に比べて全然ダメですとか、そんなことも問題になりません。ただひたすらに、神の前に立ちます。徹底的に、神さまだけを相手にします。いや、神はいつだって、私どもの前にいてくださるのです。そしてこのお方は、私どもがどういう人間であるか、どういう罪を犯す人間であるか、全部ご存じなのであります。

私どもは、人が見ていないと思うと、実はずいぶんでたらめなことをするものだと思います。それこそ心の中で、心の中なんて誰も知らないと思えば、とんでもないことを考えるものです。親にも兄弟にも言えない、配偶者にだって言えないような秘密を、誰しも持っているものだと思います。これはもう、ほとんど仕方のないことだとさえ思います。墓場まで持って行かなければならない。私どもは実は、皆、そういう悲しみを知っているのです。

そして、私は思うのです。自分が本当に悪かったと思い知らされた時。まさにそこで、私どもは祈りにくくなります。先週あるところで読んだ言葉が心に刺さっています。「心にゆとりがあると、祈れるように思う。案外われわれの祈りは、そういうものになってしまっていないか」。多少なりとも自分に自信があると、ひとりで立つことができると思うと、堂々と、胸を張って、神さま、ありがとうございます。今日も礼拝を守れて感謝いたします、とか、今週一週間もどうかお守りくださいとか、ぺらぺらと祈れる。自分が誰かに傷つけられたと思ったら、けれども正しいのは自分だと思うとき、もう何時間でも嘆くことができる。嘆きの祈りをすることができる。

けれども、そうではなくて、このわたしが罪人なんだ。他の誰にも、一生、絶対にばれるわけにはいかない自分の隠れた思い、隠れた悪事について、ほんの1時間でもいい、2時間でもいい、そのことについて神さまと真剣に相談したことがあるだろうか。

けれども本当は、そういう祈りを、私どもが1時間したら赦されるのか、2時間したら赦されるのか、そういう問題では、ないのです。繰り返して申します。まことに単純なことです。罪人のわたしを、神は愛してくださる。その罪人のわたしの祈りを、神は待っていてくださる。その神の招きを、主イエスはここで語っておられるのです。あなたもこのように祈りなさい。神は待っておられるのだ。

先週、説教の準備をしながら、私がひとつ問い続けたことがあります。それこそ単純なことで、どうしたら、この徴税人のような祈りをすることができるだろうかということです。なぜ徴税人は、このような祈りができたのでしょうか。もしこの徴税人が生きていたら、尋ねてみたいとさえ思いましたが、そんな必要はないということに気づきました。なぜかと言うと、もともと、この徴税人は、主イエスが愛を込めて創作してくださった譬え話の登場人物でしかないからです。「あなたも、このように祈れるのだ。このように祈りなさい」。愛を込めて、祈りへの招きを語ってくださったのです。わたしはあなたの祈りを聞く。罪人の祈りを、わたしは聴く。そのあなたを義とするのは、このわたしだ。そう言われるのです。

その主のみこころを、なお明確にするために、ルカによる福音書は続けて15節以下に、主イエスが幼子たちを、いや正確に言えば、乳飲み子たちを受け入れてくださったという記事を書きました。人びとが乳飲み子たちを連れてきた。そうしたら弟子たちは、女子どもの来るところではない、帰れ、と言った。けれども主イエスは、「子どもたちをわたしのところに来させなさい。邪魔をするな。わたしは、この子どもたちを祝福したいのだ」。そして言われました。「神の国は、このような者たちのものである」。

なぜ、乳飲み子たちは神の国に入ることができたのでしょうか。立派な悔い改めの祈りをしたからでしょうか。もちろんそうではありません。まことに単純なことです。主イエスが、その乳飲み子たちを見て、心の底から愛おしいと思われたからです。そして、こころからその乳飲み子をいとおしむように、この子どもたちを抱きかかえてくださった。手を置いて祝福してくださった。主イエスはそのようにしながら、ここに神の国が見えるか。ここに神が生きておられることが分かるか。そう言われたのです。

乳飲み子が偉いとか、そういう話ではありません。この乳飲み子は、神に愛されているのです。その神の愛に、文字通り、全身をゆだねきっているのです。ただ、それだけなのです。その乳飲み子の姿、神に愛された人間の姿のひとつの局面を、ここで主イエスは、ひとりの徴税人の姿に託して語っておられます。自分の立派な生活によって、神の前に義を立てることもありません。ただ神の前に立てばよいのです。神に、愛されているからです。そのことを、心を込めて語ってくださった、主イエスの譬え話であります。今ここでも、私どもの祈りを待つ神の姿が、鮮やかに見えてきていると思いますし、神に愛されている私どもの姿もまた、ここで鮮やかになるのです。お祈りをいたします。

ほかの誰の前に立つのでもなく、ただひたすらにあなたのみ前に、私どもは立ちます。あなたが、私どもを愛してくださるからです。このあなたの愛のほか、何ものも頼るべきものはありません。どうぞ、胸を打ちながら祈りをしたこの徴税人のように、また、すべてを委ねきって主に抱かれているこの乳飲み子のように、今、あなたの愛の中に、まっすぐに立つことができますように。主イエス・キリストのみ名によって祈り願います。アーメン。