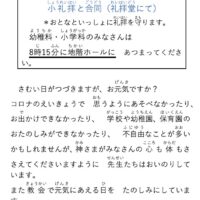

神が命の主人である

出エジプト記20章13節

大澤 正芳

主日礼拝

今日共に聴きます、十戒の第六番目の戒めは、「殺してはならない」です。とても、シンプルな戒めです。誰が、誰を、殺してはならないかなどとは、語られず、ただ、「殺してはならない」と命じられています。ですから、限りなく広く、生きとし生けるものの命を奪うことの全てが、この戒めに含まれるとも考えられます。この戒めから、死刑の反対、戦争の反対、堕胎の反対、それだけでなく、肉食の反対までも、聴き取ろうという試みまであります。けれども、旧約聖書の学者たちの間では、ほとんど、常識とも言うべき一致に至っています。この戒めは、人間が人間を殺すこと、しかも、戦争や、死刑を除いた、個人間での殺人の禁止を語る戒めである、とそのように考えられています。

旧約聖書は、戦争や法の判決に従った処刑を禁じてはいません。むしろ、神さまのお名前において、時として、それらを命じさえいたします。ですから、第六戒は、第一義的には、法律に従った刑罰や、戦争という非常事態の外で、人間が人間を殺すことが禁じられているのだと理解することができます。そうであるならば、正直に申し上げて、この戒めは、私たちにとって、とても遠い関係のない戒めのように感じられてきます。十個の戒めの内で、一番、自分が犯しそうにない戒めがあるとするならば、「殺してはならない」というこの戒めではないだろうかと思います。けれども、本当にそうでしょうか? 私たちは、生涯にわたって、自信をもって誰も殺さず生きていける、この戒めを喜び、どんな時にもこの戒めを心から承認することができると胸を張って言えるでしょうか? 一面においては、そう言えると思います。自分は人を殺さない、そう思います。私の生涯においても人を殺すなどということは、今のところ、まず、ありそうにないことです。

けれども、それは、よく考えてみれば、私の決心の問題ではなくて、そういう状況に陥る可能性が今のところは、低いだけのような気もいたします。私を含む、ここにいる全ての方は、おそらく、間違いなく殺人愛好者ではありません。時たま、耳にいたします、繁華街で無差別に人を殺したというニュースに、私たちはそれを聞けば、身の毛がよだち、嫌悪を感じます。この人がいなければ、自分の人生はもっと幸福なのにと思うことはあっても、その人を実際に殺そうとは思いません。けれども、私たちが、生涯誰かを殺さないであろうということは、そのように堅く心に誓い、決心したからではなく、たまたま、そういう状況に陥らずに済んでいるだけかもしれないのではないかと、一度真剣に考えてみる必要があります。

私の数年前に亡くなった祖父は、第二次世界大戦に従軍いたしました。インパール作戦という最も悲惨な戦場の一つとなった、その予備隊として行ったと本人から聞きました。しかし、予備隊と言っても、実際の戦闘から隔てられていたわけではなかったようです。祖父は、自分の青春時代を戦地で過ごしました。違和感のある表現であると思います。しかし、祖父は、戦争体験を生き生きと語りました。本当にそこが彼の、青春の場であったのだな、と私は思いました。そして、どんなに自分が武勲を挙げたかという話もしました。武勲をあげた。直接、そう言ったわけではありません。武勲を挙げたということは、人を殺したということです。

私はキリスト者となった後、祖父が戦争を生き生きと語る姿が、嫌でしょうがなくなった時期がありました。人を殺したり、殺されたりする場である戦争の想い出を何で楽しそうに語るのかと嫌悪いたしました。ある時私は、祖父をマッサージしながら、思い切って言ってみたのです。「もし、今後、日本がそういう状況になったとしても、私は人間に銃を突きつけることはできない。それくらいなら牢屋に入る」と。祖父は、話の途中で、私から突然、そのような冷や水を浴びせられ、しばらく黙ってしまいました。しかし、しばらくしてから口を開いて、「お前は、目の前で、戦友が殺されていく姿を見たことがないから、そう言うのだ」と言いました。こうも言いました。「天皇のために戦っていたんじゃない、友人の仇を討つために戦った」と。

今日の御言葉を思い巡らしながら、私はそのことを思い出しました。六番目の戒めは、戦争の禁止を含んではいません。旧約聖書は、止むを得ない正当な戦争があり得ることを示唆しています。けれども、最前線では、私の祖父のような捨て駒に過ぎない一兵卒にとっては、国家の大義などというものはあまり、関係がなかったのです。そこで働いていたのは、個人的な復讐の気持ちです。大切な友人の仇を取るために、戦ったと言うのです。正直申し上げまして、私は、祖父の言葉を聴き、祖父が人間に向かって銃口を向けることができた理由がよくわかってしまいました。私にも同じ血が流れていると感じました。もしも、大切な人が被害を受けるならば、目の前で殺されるならば、その仇を討ちたいという気持ちが燃え上がってしまうのは、止めようがないと思いました。

私たちが、人を殺すことが今のところないのは、誰かを殺したいほどに、侮辱を受けたことがないからではないでしょうか。迫害されたことがないからではないでしょうか。大切なものを奪われたことがないからではないでしょうか。そのように自分の心に問うて頂きたいと願います。そしてそのように考えて行けば、「殺してはならない」という戒めは、私たちにとって、無関係の、何の抵抗もなく、喜んで従うことのできる戒めであるわけではない、ということに気付かされるのではないでしょうか。仇を打ちたい、復讐してやりたい、やられたら、やり返したい、そういう気持ちが、しばしば殺人の動機となるのです。そして、やられたら、やり返したいという気持ちは、私たちの誰もが持つ当たり前の感情であると思います。

私たちは、仕返しをするのは当然の権利だと思っています。無論、暴力を暴力で返すなどということは、そんなには多くはないかもしれません。しかし、それだけではありません。自分の権利が侵害され、踏みにじられ、自分がないがしろにされたと、私たちが感じる時、私たちはそういう大きな、あるいは日常の小さな出来事において、私たちは、無数の大きな、あるいは、小さな仕返しを実際に繰り返しているのではないでしょうか。ののしられたら、ののしり返さずにはおれない。陰口をたたかれたら、陰口をたたき返さずにはおれない。裏切られたら、裏切り返さずにはおれない。同じもので返すとは限らないでしょう。色々な形で仕返しをします。どのような仕方であれ、傷つけられたら必ず埋め合わせを求めてしまいます。そのままでは、捨て置くことができません。

人を殺すということも、この延長線上にあるのです。好き好んで人を殺す者など、めったにいないのです。傷つけられ、奪われた埋め合わせとして、そのような悲惨に至ってしまうのです。それゆえ、主イエスはおっしゃるのです。

「あなたがたも聞いているとおり、昔の人は『殺すな。人を殺した者は裁きを受ける』と命じられている。しかし、わたしは言っておく。兄弟に腹を立てる者はだれでも裁きを受ける。」(マタイによる福音書5章21節‐22節)

イエス様は、兄弟に腹を立て、侮辱の言葉を吐きかける者は、人を殺す者と同じだとおっしゃるのです。人を殺すこと、兄弟に腹を立てること、それは、私たちが日常感じているほど、遠い事ではありません。その二つは、隣り合っているのです。ですから、私たちがこの手で人の命を直接奪うことがないからと言って、第六戒と無関係であることはできません。やられたらやり返したいと思う者は、誰でも、この戒めと関係があるのです。日本では、仇討というものが、美徳とされ、賞賛される傾向にあります。江戸時代には、仇討ということは、合法化されていました。しかし、それは日本だけではありません。聖書にも仇討を合法とする記述があります。民数記35章19節には、「血の復讐をする者は、自分でその殺害者を殺すことができる。彼と出会うとき、自分で殺すことができる。」とそのように書いてあります。

聖書の中には、「殺す」という単語が何種類も出てくるのでありますが、第六の戒で使用される単語は、比較的珍しい単語です。他の単語が、その3倍、5倍と使用されているのに、この単語は、旧約中、50回弱の使用であり、しかも、そのほとんどは民数記35章に集中的に使われています。

民数記35章は何を語っているのか? 先ほども申し上げました。敵討ちを語っている箇所であります。そこでは、わざとであれ、誤ってであれ、人を殺してしまった者は、その殺された者の近親者によって、敵討ちがなされる、追われるという前提が語られています。殺された者の近親者は、「血の復讐者」と呼ばれ、報復の権利を持つのです。この「血の復讐者」という言葉ですが、実はこの言葉は、別の箇所では、「贖う者」と訳される言葉であります。聖書は、流された血は、また、血を流すことによってしか償いえない、贖いえないのだと語るのです。それゆえ、故意であれ、過失であれ、血を流した者を打ち殺すということは、法的に認められていたのです。けれども、民数記35章は、誤って血を流した者には、逃げ道があると語ります。国の中にいくつか設定されていた逃れの町と呼ばれる町に逃げて行く時、誤って人を殺した者はそこで命の保証を得るのです。その町で大祭司が死ぬまで、留まるように定められていたのです。そして、大祭司が死ぬ時、その死によって、過失による殺人の罪は、償われ、贖われるとされたのであります。

第六戒で使用される「殺す」という単語は、実はこの民数記の35章の逃れの町をめぐる、その定めの中に頻出する単語であります。そこでは、故意で殺すことも、過失で殺すことも、同じ言葉が使われています。それどころか、敵討ちをすることにも同じ言葉が使われています。ですから、ある学者は、第六戒と民数記35章は、深い関係にあると言います。そして、第六の戒め「殺してはならない」という戒めが、具体的に、何を求めているのかと言えば、敵討ちを禁じる戒めだと説明しました。

聖書は一方において、敵討ちを認めています。けれども、同時に、逃れの町を備え、また、第六の戒では、敵討ちの殺人と深いかかわりのある単語を用いながら、「殺してはならない」と命じられます。当然、認められるべき権利を押し留めているとも言えます。自分の大切なものが奪われる。不当な理解できない仕方で奪われる。そのような時、私たちは、怒ります。怒って当然、報復して当然とも言えます。無論、現代社会では、隣人に危害を加えた者は、個人の報復によってではなく、法によって、裁かれ、処罰されます。罪を犯した者が、その報いを受けるのは当然です。加害者が罰せられることによって、被害者の気持ちもなだめられます。踏みにじられた正義は、必ず回復されなければならない。それは、当然のことと思います。

けれども、十戒の第六の戒めによって、やがては、人を殺すところまで至ってしまう、私たちの復讐心を押し留められるのであります。復讐の権利を放棄するようにと、勧められているように思います。それゆえ、それは、とても、つらい戒めのように感じます。私たちの踏みにじられた状態を、そのままにして捨て置けと命じられているように感じるのです。しかし、私たちが、神さまの戒めのゆえに、神さまの言葉を大切にする信仰者だから、この神さまの御言葉に従い、やられたままで留まってみよう。やり返さないでおこうと、七転八倒する時、私たちはそこで、どうしても父なる神さまの痛みを思い出さずにはおれないのではないでしょうか?

主イエスは、ある時、このようなたとえを話されました。マルコによる福音書12章1節~9節です。

「ある人がぶどう園を作り、垣を巡らし、搾り場を掘り、見張りのやぐらを立て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ぶどう園の収穫を受け取るために、僕を農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちは、この僕を捕まえて袋だたきにし、何も持たせないで帰した。そこでまた、他の僕を送ったが、農夫たちはその頭を殴り、侮辱した。更に、もう一人を送ったが、今度は殺した。そのほかに多くの僕を送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人、愛する息子がいた。『わたしの息子なら敬ってくれるだろう』と言って、最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。『これは跡取りだ。さあ、殺してしまおう。そうすれば、相続財産は我々のものになる。』そして、息子を捕まえて殺し、ぶどう園の外にほうり出してしまった。さて、このぶどう園の主人は、どうするだろうか。戻って来て農夫たちを殺し、ぶどう園をほかの人たちに与えるにちがいない。」

愛する独り子を殺された、ぶどう園の主人はどうするか? 当然、戻ってきて農夫たちを殺すのです。一人の命では足りません。その殺害に加わった全ての農夫の命を求めるのです。それほどに、父の怒りは深いのです。

私たちは、知っています。私たち人間は、農夫の独り子、すなわち父なる神の独り子である、主イエス・キリストをこのたとえで語られているとおりに十字架で殺したということを。何をしているか分からずに、その血の報いを受けても構わないと言って、神の独り子を十字架につけて殺してしまったのです。聖書は語ります。人間は神の敵であり、御子イエス・キリストを十字架につけて殺す殺人者であった、と。殺す者は、殺されなければなりません。滅びなければなりません。罪の代価を支払わなければなりません。そのようにしなければ、償われ贖うことはできません。けれども、天の父はどうされたのでしょうか? パウロはローマの信徒への手紙5章8節で語ります。

「しかし、わたしたちがまだ罪人であったとき、キリストがわたしたちのために死んで下さったことにより、神はわたしたちに対する愛を示されました。」

父なる神は、主イエスの父として、血の復讐を為すことのできる正統な贖い手であり、私たち人間を滅ぼす権利のあるお方です。しかし、旧約において、大祭司の死が、殺人者の罪を贖ったように、流された罪なき御子のその血によって、私たちの罪は洗い清められたのです。神はそうして下さったのです。神さまは、私たちが神さまに対して負っている負債を無限に赦し下さったのです。神さまが負って下さった痛み、神さまが与えて下さった赦しの中に生かされていることを知る私たちであります。ですから、「殺してはならない」、「仕返ししてはならない」との御言葉を、私たちは、殺されず、報復されなかった者として、聴くのであります。1万タラントンの借金を免除して頂いた者として、罪赦された者としてこの神の言葉を聴きます。

私たちは、毎日の生活の中で出会わなければなりません。私たちの正しさを踏みにじり、台無しにする、家族や友人や敵と顔を合わせなければなりません。しかし、報復して当然だと思える、そのような私たちの敵と顔を合わせる時、私たちにはこの御言葉が響いています。「殺してはならない」、「仕返ししてはならない」。もしも、私たちが、正当な仕返しを行わないならば、私たちはその時ほんの少しだけ、父なる神さまの痛みを知ることができるのではないでしょうか? そして、父なる神の痛みを知るとは、私たちに注がれている神の愛の大きさを味わうということではないでしょうか?

ペトロの手紙Ⅰの2章18節~25節が語るように、私たちが、不当な苦しみを耐える時、十字架の主イエスを思い起こすのであります。しかも、それは、苦しむ私たちの模範であるだけでなく、むしろ、そのお方がお受けになった傷によって、事実、癒された者として、その十字架の主を思い起こすのです。不当な苦しみを受けることに甘んじることによってさえ、私たちは、主の大きな恵みを味わうことができるのです。不当な苦しみによって、私たちの心が引き裂かれる時、私たちは、私たちのために引き裂かれたお方を、思い起こすのです。私たちを愛する神の愛が、どんなに大きいものなのか? やられたらどうしてもやり返したい。仕返しをしたくてたまらない私たちだから、だからよく解るのではないでしょうか。私たちを愛する神さまの愛がどれほど大きいものであるのか。この第六戒の小さな、小さな実践の内に、私たちも少しでも味わわせて頂くことのできる者となることができるように祈りたいと思います。祈りをささげます。

私たちの罪を赦して下さる父なる神さま、滅ぶべき私たちを赦されるあなたのご愛を、主の日ごとに、また毎日知らされています。御子の十字架を通して示されたあなたの大きなご愛に、私たちが慣れ切ってしまうことがありませんように。驚き続けることができますように。日々、赦された者として、生きることができますように。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン