かがみ込む神

ヨハネによる福音書 第7章53節-第8章11節

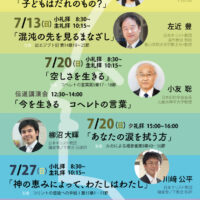

柳沼 大輝

主日礼拝

この「姦淫の女とイエス」の物語を読む度に、私はいつも苦い記憶を思い出します。小学生の頃、私のクラスには下校前に学級会というものがありました。そこでは、その日、何か悪さをした児童が教室の前に立たされて、皆の前で謝罪をさせられる、いわゆる反省会のような時間が持たれました。ある日の学級会、一人のクラスメイトからこんな言葉が飛んできました。「今日の4時限目、外での観察の時間、柳沼君、ずっとふざけていました。自分が早く終わったからってずっとうるさくしていました。」どうやらこの日の学級会でのターゲットは私のようです。

一人のクラスメイトによってつるし上げられ、皆の前に立たされた私は、周りから批判の声を浴びせられました。「先生、宿題増やすとか、何かペナルティを与えてください」、「いやいや、今週の掃除当番の回数を増やしてください」。皆、思うままに自分の考える罰を口にしました。しかし、よくよく見てみますと、そのなかには、私と一緒にふざけていたA君も混ざっていました。「おい、お前は非難する側ではなく、私と一緒に非難される側ではないのか」。その瞬間、そんな怒りが私のなかに込み上げてきました。皆から責められて、仲間からも裏切られて、私は、いまにも泣き出しそうになりました。早くこの場から逃げ出したい。あの瞬間はまさに残酷な「公開処刑」のような時間でありました。

本日の聖書箇所ヨハネによる福音書第8章に登場する姦淫の罪で捕らえられた女もまた罪を裁かれるために民衆の真ん中に立たされました。この女を連れてきた律法学者たちやファリサイ派の人々は主イエスに対して自慢げに語ります。

「先生、この女は姦淫をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せと、モーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。」(4.5節)

彼らは巧妙に罠を張り、主イエスを試して、訴える口実を得るために、姦淫の女を利用して、このように言ったのでありました。

たしかに旧約聖書レビ記第20章10節にはこうあります。「人が他の妻と姦淫するなら、すなわち隣人の妻と姦淫するなら、姦淫した男も女も必ず死ななければならない」。これは結婚ないし婚約している者が自分のパートナーではない異性と性的な関係を持つこと、現代の言葉で平たく言えば不倫をすること、浮気の相手になることを禁じる戒めであります。この行為は神が禁じておられる重大な罪でありました。いわば姦淫は、神が与えてくださった共に生きるべきパートナーを裏切る不誠実な行為であります。それゆえ聖書の時代に姦淫は神を冒涜すること、人を殺すことと並んで石で打ち殺されなければならない重い罪と見なされておりました。

そこで律法学者やファリサイ派の人々からの問いに対してもし主イエスが「殺してはいけない」と答えとすれば、この旧約聖書に記された掟をないがしろにしてしまうことになります。

反対に「殺しなさい」と答えとしたら、リンチを許可したことになり、主イエスがいままで人々に説いてきた愛の教えに反することになります。具体的に言えば、徴税人レビを弟子として招き、言われたあの言葉「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである」(マルコ2:17)、また、ルカによる福音書第15章において、たとえを用いて人々に教えられた、たった一匹の羊のように迷っている者をも捜し求める神の愛、放蕩のかぎりを尽くして帰って来た息子を咎めもしないで、生き返ったと喜んで家に迎える父なる神の愛、それは所詮、綺麗ごと、嘘だったのかということになる。さらにそれは勝手に死刑を許したということから、当時のローマ帝国の権威を侵すことにもつながります。たとえどちらを答えたとしても、主イエスの立場は厳しい。それを十分に承知したうえで彼らはこのように質問したのであります。それでは、主イエスはどのようにお答えになったのでありましょうか。

「イエスはかがみ込み、指で地面に何か書いておられた」(6節)とあります。主イエスは力強く彼らに答えを提示するのでもなく、言葉巧みに、彼らに対して反論するのでもなく、ただ地面にかがみ込んで、その場の土をいじったのであります。

このとき主イエスがいったい地面に何を書いておられたのか、このことについてはいままでに様々な見解がなされてきました。この後、身を起こしてお語りになる言葉を、いわば判決の前にその言葉を書き留めておいたのだとか、この女を利用して自分を訴えようとしている彼らの罪を書き記していたのだとか、その他にも、様々な推測がなされてまいりました。しかしここで主イエスが実際に地面に何を書いておられたのかは、それほど重要な事柄ではありません。大切なのはここで主イエスが取られた行動であります。主イエスはかがみ込んで、彼らからの罵り、激しい批判の言葉をその身に受けたということであります。

旧約聖書イザヤ書第53章6節以下には、このようにあります。「私たちは皆、羊のようにさまよい/それぞれ自らの道に向かって行った。その私たちすべての過ちを/主は彼に負わせられた。彼は虐げられ、苦しめられたが、口を開かなかった。屠り場に引かれて行く小羊のように毛を刈る者の前で黙っている雄羊のように/口を開かなかった」。最後7節は、以前の新共同訳聖書ではこのように訳されました。「苦役を課せられて、かがみ込み彼は口を開かなかった。屠り場に引かれる小羊のように毛を刈る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった」。

この箇所は「苦難の僕の歌」と言われる預言の一部です。キリスト教会は、古くからこの箇所に歌われる苦難の僕をイエス・キリストを指し示す預言として理解してきました。苦難の僕である主イエスは神から離れ、羊のように道をさまよう人々の罪をその身に負って、かがみ込む。そして沈黙し、屠り場へと引かれて行く。この預言が指し示す主イエスの御受難の姿を、私たちは本日の箇所に描かれるこの主イエスの行動に見ることができるのではないでしょうか。

主イエスはあの姦淫の女への非難の言葉を、まるで自分自身に向けられた言葉として受け取り、その女の罪を自分のものとして頂戴するかのように地面にかがみ込む。彼らからの容赦ない裁きの言葉を、罵倒の言葉を浴び、その罪を一身に背負い、その重荷に押しつぶされそうになりながら、主イエスは地面にしゃがみ込み、沈黙を貫く。ここに本来、女が負うべき罪の裁きを代わりに背負おうとされている主イエスの御姿が証しされているのではないか。この女の罪の重荷を共に担おうとされている主イエスの「熱意」とも言える覚悟があるのではないか。

本日の箇所の1節にはこうあります。「イエスはオリーブ山へ行かれた」。「オリーブ山」は、主イエスがいつも父なる神との祈りの時間を持つ場所でありました。そこには「ゲツセマネの園」がありました。十字架に向かわれる前、ゲツセマネの園で血が滴るような汗を流して(ルカ22:44)苦しまれ、祈られた御姿を、すべての重荷を背負い、父なる神の御心に従おうとされる御姿を、私はこの地面に「かがみ込む」主イエスの御姿にも見ることができると思うのであります。

それから主イエスは、立ち上がって人々にこう告げます。「あなたがたの中で罪を犯したことのない者が、まず、この女に石を投げなさい」(7節)。それだけ伝えると主イエスはまたかがみ込んで地面に何か書き始められました。すると、年長者から始まって一人また一人とその場から逃げ出すかのように立ち去って行きました。どうやら、彼らのなかに罪を犯したことのない者は誰一人もいなかったようです。皆、自分の抱えている罪の問題を、誰かに見せることのできないような、誰にも言えないような自分の心の汚い部分を、主イエスに見事に見透かされ、指摘され、怖くなって、そそくさとその場から逃げ去って行きました。

最後、その場に残ったのは、主イエスと真ん中にいた姦淫の女の二人だけでありました。彼女は姦淫の現場で捕らえられ、人々から攻撃を受けたとき、自分の罪を心から悔いたでありましょうか。私はそうとは思えないのであります。姦淫の現場には、当然、相手の男がいたはずであります。この女はどうして自分だけが捕まらなければならないのか、とそう考えたはずであります。それに彼女だって、あの学級会での私と同じように「あなたたちも私と同じでどこかで罪を犯してきたのではないか。それなのに、何を偉そうに正義だ、なんだと言って人を裁こうとしているのだ。ただ私は運が悪かっただけ。上手く立ち回れなっただけ。お前たちだって、いつか悪事が明るみに出るときが来る。だからいまに見ていなさい」と、彼女だって、そのように心の底から込み上げてくる怒り、悔しさ、憎しみをどこかで感じていたのではないかと思うのであります。

このように私たちはたとえ自分が罪を犯していたとしても、自分への裁きを素直に受け止めることができない存在であります。何故なら、自分が一番、可愛くて仕方がないからであります。傷つきたくないからであります。私たちは元来、罪の裁きに耐えることなどできない存在であります。誰かに自分の罪を指摘されたならば、怖くなって、主イエスの周りにいたあの民衆のように逃げ出してしまう弱さを抱えています。自分の罪と真正面から向き合う、それほど、私たちは強くはありません。本日の交読文で読み交わした詩編第143篇2節にはこうあります。「あなたの僕を裁きにかけないでください。生ける者の中で/あなたの前に正しい者はいないからです」。だから私たちは、また強がって意地を張る。他人を憎む。裁く。そうして自分の罪を誰かに見透かされないように、指摘されないようと必死に逃げ回る。

しかし姦淫の女は主イエスの御前に留まり続けました。彼女だってできることならきっと早くその場から逃げ出したかったはずであります。自分の罪をこれ以上、指摘されたくない。自分の罪の現実を明らかにされたくない。見せつけられたくない。それでも彼女は主イエスの御前に留まりました。それはいったい何故でありましょうか。それは、彼女が自分の前に立ちすくむこの主イエスという御方に罪の赦しの姿を見たからではないでしょうか。主イエスは、彼女に語りかけます。「女よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。」(10節)そこで女は答える。「主よ、誰も。」(11節)10節にある「罪に定めなかったのか」という言葉は「罪を裁く、罰を与える」という意味であります。そこにいた者は誰一人としてこの女の罪を裁くことはできなかったのであります。そうです。この女の罪を正しく裁くことのできるお方は主イエスお一人だけでありました。その主イエスが女に対して、こう宣言します。「私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはいけない。」(11節)

ここに主イエスの「罪の赦し」の姿があります。本来、女が負うべき罪の裁きを代わりに背負い、地面にかがみ込み、その重荷を担った主イエスの御姿があります。先ほど、言及した苦難の僕の歌の続きには、こうあります。「不法な裁きにより、彼は取り去られた。彼の時代の誰が思ったであろうか。私の民の背きのために彼が打たれ/生ける者の地から絶たれたのだと」(53:8)。女の罪の裁きを代わりに負い、その罪を赦すために十字架へと向かわれる主イエスの御姿がここにあります。そのために主イエスは立ち上がって、言葉を絞り出すかのように彼女に宣言する。「私もあなたを罪に定めない。行きなさい。」

私たちもいま自らの罪を抱えて、裁かれるべき真ん中に立たされています。もしこの罪が明るみに出たら、いままで綺麗に取り繕ってきた自分の化けの皮が剝がれて、メッキが剥げるように、いまにも理想の自分がボロボロと壊れ落ちてしまうのではないか。もしこの罪を誰かに知られたとしたら、自分は見捨てられてしまうのではないか。もう見くびられて愛してもらえないのではないか。大切にされないのではないか。そのような恐れを抱きながら、私たちはいま主の御前に立たされています。ある詩人はこのように歌いました。「私のなかには、酷く悪臭を放った心の掃きだめのような部分がある。もしそれを誰かに見られたとしたら、私はもはやここにいられないだろう」。しかし私たちはもう恐れおののいて、あの民衆のように主の御前から逃げ出さなくてもよいのであります。何故ならここに地面にその身をかがみ込んで、私たちの重荷を担い、私たちの代わりに罪の裁きを負って、死んでくださった主イエス・キリストの十字架があるからです。

完全な赦しは、完全な裁きがあって、はじめて行われます。裁きなしの赦しというものはあり得ないのであります。しかし残念ながら、私たちは誰もその裁きに耐えることができません。だから、主イエスが「かがみ込んで」その罪の裁きを私たちに代わって、十字架で負って死んでくださいました。そして復活し、立ち上がって、いま私たちにも宣言してくださっています。「私もあなたを罪に定めない。行きなさい。」

私たちは生きて行くなかで、自らの罪を誰かに指摘されて、怯えるような、泣き出したくなるような、その場から逃げ出したくなるようなときを経験することがあるでしょう。たとえ小学校を卒業してもいろいろな場面であの学級会のときと同じように自分の弱さや汚さを裁かれる経験をすることがあると思うのです。そうやって自分の罪の現実と真正面から向き合わなければならない瞬間が誰にだって人生のなかで訪れると思うのであります。しかし主イエスはそんな私たちの傍らで地面にかがみ込み、私たちの罪の裁きを私以上に負ってくださっている。私と共にいて、怯え震え、泣き出しそうになっている私に「大丈夫だ」と言ってくださる。まことの「審き主」としてだけではなく「贖い主」としての主がたしかにここに生きて働いておられる。ここに本当の「罪の赦し」があります。

あの日の学級会、私が本当に求めていたものは、私を弁護してくれる誰かではありませんでした。裏切った仲間に対して一緒に復讐してくれる誰かでもありませんでした。私が本当に求めていたもの、それは一人では耐え切れない罪の裁きを私以上に負って、私の汚い部分もすべて含めて受け止めてくれる、そんなたしかな存在としての誰かでありました。それは罪の裁きがないがしろにされてよいというわけではけっしてありません。それでは誰も救われないのです。裁きがなかったらいつまで経っても罪はなくならないのです。悪さをしたのだから、そのせいで裁かれるのは当たり前なのです。けれどもあのときその裁きを一緒に負って「かがみ込んで」一緒に泣いてくれる存在が私には必要でありました。それが私にとっての完全な裁きであり、完全な赦しでありました。

私たちは誰かに罪を赦されるとき、誰かに自分の存在を受け止めてもらえるとき、あなたはここにいてよい、どんな汚い部分を抱えていても、それでもあなたは生きていてよい、いや、あなたは生きよ!と誰かに言ってもらえるとき、はじめて自分の罪を受け止め、自分の罪を悔い改めることができます。もう一度、立ち上がり、そこから向きを変えて、歩き出すことができます。

本日の箇所には、姦淫の女の悔い改めの言葉はありません。あるのは「主よ、誰も」という一言だけであります。ここからこの物語を受け止めてどう生きて行くのか。この物語の続きは主の言葉を聴いた私たちに託されています。この物語は、主イエスによって罪を赦された私たち一人ひとりの物語です。だから、いま共に主の十字架を見上げ、罪の赦しを受け取りたい。自分の罪を悔い改め、もう一度、ここから立ち上がりたい。もう罪を犯さないように主イエスの愛に繋がって、主の救いのなかを共に生きて行きたい。けれども私たちは弱く、また罪に悩み、懲りずに同じような罪を繰り返すでありましょう。その度に自分の罪から逃げ出さずにまた主の御前に立ち帰り、自らの罪を悔い改めることができますように。主よ、今日も立ち上がり私たちに宣言してください。「私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからは、もう罪を犯してはいけない。」

天におります父なる御神、

あなたの僕を裁きにかけないでください。

生ける者の中で

あなたの前に正しい者はいないからです。

皆、それぞれに罪を抱え、痛みを抱え、怯え、一人泣き出しそうになりながら、逃げ出したいと思いながら、必死にいまを生きております。

主よ、どうか、あなたがかがみ込んで、私たちに代わり、私たちの罪の裁きを負ってください。

そして私に語りかけてください。「私もあなたを罪に定めない。行きなさい」と。

その罪の赦しを、感謝と喜びをもっていただくことができますように。もう誰かのことを裁くのではなく、誰かのことを憎むのでなく、神を愛し、隣人を愛し、神と隣人に仕える生き方ができますように。私たちを御霊によって守り、支え導いてください。またここから生きる勇気をもって立ち上がらせてください。

この願い、私たちの審き主であられ、贖い主であられる、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン