流れのほとりに立つ命の木

川崎 公平

ヨハネの黙示録 第21章22節ー第22章5節

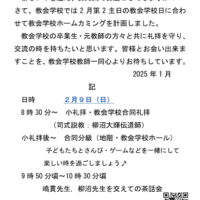

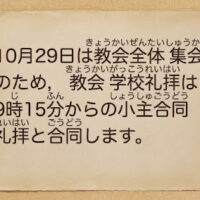

主日礼拝

■ほぼ1年間、礼拝の中でヨハネの黙示録を読み続けてまいりまして、今日、遂にその最後の章に入りました。そこでヨハネが見せていただいた幻は、新しい神の都の姿です。その都に諸国の民が、ということはつまりすべての民が集まってきて、神のみ顔を仰ぎ見るという、たいへん美しい情景をヨハネは見せていただくことができました。黙示録が延々と書き記してきた幻は、このような情景をもって終わります。それを読みながら、皆さんはどういうことをお考えになったでしょうか。どういう感想をお持ちになったでしょうか。

私が説教の準備のために読んだ書物の中に、こういうことを書いているものがありました。ここでヨハネは、懐かしい故郷に帰る者のようである、というのです。故郷から遠く離れた土地で、亡命の生活、あるいは流浪の生活をした人間が、しかしここで、懐かしい故郷を望み見ることが許される。「ああ、あれは自分の生まれ故郷だ。帰りたいなあ……」。望郷の痛みと喜びがひとつになったような思いが、ヨハネの心を満たしたに違いない、というその人の言葉を、私も深い感銘をもって心に刻みました。特に最近くどいほどに繰り返していることですが、ヨハネはパトモスという小さな島に流されていたのであります。そのようなヨハネにとって、懐かしい故郷の姿を見せられることは、どんなに深い慰めであったかと思うのです……が、その故郷って、いったい何のことでしょうか。

第22章の1節には、「天使はまた、神と小羊の玉座から流れ出て、水晶のように輝く命の水の川をわたしに見せた」とありました。「川は、都の大通りの中央を流れ、その両岸には命の木があって、年に十二回実を結び、毎月実をみのらせる。そして、その木の葉は諸国の民の病を治す」(2節)。ああ、この川も、あの大きな木も、本当に懐かしい。幼い頃、よくこの川で遊んだっけな。ヨハネにとって、この「水晶のように輝く命の水の川」というのは、決して初めて見る川ではなかった。確かに、ほとんど忘れかけていたけれども、実は自分の存在の根本を形作っている、根源的な記憶の中に、確かにこの川が流れている。その川というのは、聖書の最初の文書である創世記第2章10節以下に、このように描かれている川のことです。

エデンから一つの川が流れ出ていた。園を潤し、そこで分かれて、四つの川となっていた。第一の川の名はピションで、金を産出するハビラ地方全域を巡っていた。その金は良質であり、そこではまた、琥珀の類やラピス・ラズリも産出した。……第二の川の名はギホンで、……第三の川の名はチグリスで、……第四の川はユーフラテスであった。

主なる神は人を連れて来て、エデンの園に住まわせ、人がそこを耕し、守るようにされた(創世記第2章10~15節)。

そこで、先ほどから紹介している書物は、このように言うのです。ヨハネがここで、「水晶のように輝く命の水の川」を見たとき、ひとつの記憶がよみがえってくる。私どもの記憶のいちばん深い層から出てくる記憶が。何千年もの間埋もれていながらも、私どもがどうしても捨て切ることのできない、故郷を願う静めがたい欲望がよみがえってくる。この命の水の川の流れを見た途端、突然記憶がよみがえって、「私には、私どもには、帰るべき故郷があるのだ」。そのことを、深い心の痛みと、しかしまたそれを越える喜びをもって、思い起こすのだ。もちろん黙示録は、今これを読んでいる私どもにも等しく、この望郷の思いを呼び起こそうとしているのだと、私は信じています。

■だがしかし、ヨハネにとっていちばん懐かしかったのは、あるいはいちばん慕わしかったのは、命の川よりも、命の木よりも、神ご自身のみ顔であります。第22章4節には、「御顔を仰ぎ見る」と書いてあります。けれども問題は、そのような故郷から、人間が追放されたということです。最初の人、アダムとエバが、楽園から追い出されたという聖書の最初の物語は、聖書に親しんでいない人でも、案外よく知っている話だろうと思います。しかし、楽園から「追放」されたという言い方は、本当は正確ではないと私は思います。最初の人、アダムとエバが最初の罪を犯したとき、ふたりは思わず神の顔を避けて、木の間に隠れました。神さまの顔をまっすぐ見ることができなかったし、神に顔を見られることを恐れて隠れなければなりませんでした。そのふたりに呼びかけて、神は言われました。「あなたはどこにいるのか」。「どこにいるのか。わたしはあなたの顔を見たいのに、隠れちゃったら、あなたの顔を見ることができないじゃないか」。まことに神らしくない発言だと言えば、その通りであります。だがしかし、まさにここから、人間の悲惨が始まったのだと説く聖書の人間理解は、たいへんに深いものがあると思います。人間とは、神のみ顔を仰ぐことができなくなった存在である。ところがここで黙示録が語ることは、「神の僕たちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る」。「あなたはどこにいるのか」という神の悲しみが、遂に癒される日が来るのだと言ってもよいかもしれません。

楽園から出たアダムとエバの間に、ふたりの息子が生まれました。カインとアベル。私はときどきこういう想像をするのですが、アダムとエバは、自分の息子たちに、自分たちが最初どういうところにいたのか、おそらく秘密にはしなかっただろうと思うのです。カインとアベルが幼い頃から、「お父さんとお母さんはね、最初すばらしいところにいたんだよ。命の木があって、水晶のように輝く命の水の川が流れていて。幸せだったなあ……」。けれども、なぜその祝福から落ちたか。なぜ今このような生活をしているのか。もしかしたら、目に涙を浮かべながら、カインとアベルのためにも、そのことを物語ったのではないかと思うのです。

カインとアベルが、そのような両親の言葉を、どういう思いで受け取ったか、それはよく分かりません。ところが創世記の伝えるところによれば、そのカインとアベルという兄弟の間で、まさしく呪われているとしか言いようのない出来事が起こります。兄のカインが、弟のアベルにだけ与えられた祝福をねたんで、憎しみの心に捕らえられて、遂に弟に手をかけてこれを殺してしまいます。その結果、カインはさらに深刻な呪いの中に取り込まれて、遠い地にさすらうことになります。ここでも私はこういうことを想像する。アダムとエバは、次男の死体を発見して、しかも長男はその時以来行方不明で、親として、これ以上考えることができないほど苦しんだだろうと思います。どんなに傷ついたことだろうかと思います。そしてまた、どんなに自分自身を責め続けたことだろうかと思うのです。

それでもアダムは、130歳のときにさらに三男のセトを与えられて……ついでに、その三男のセトは、アダムにそっくりだったと書いてあります。そしてアダムは、その三男のためにも、「お父さんとお母さんはね、昔こんなすばらしいところにいたんだ。そのあとお前のふたりのお兄さんの間でこんなことがあってね」と、物語り続けたのではないかと思います。そのようにして始まった人類の歴史の、いちばん深いところにはいつも、故郷を失った悲しみがあったのであります。

■私どもも、アダムとエバに負けず劣らず、あるいはカインとアベルにさえ負けず劣らず、さまざまな経験をするものであります。自分の罪に苦しんで、神の顔をまっすぐ見ることもできなくなるような思いに捕らわれることがあります。どうしても人を赦すことができなくて、深い憎しみの心に捕らえられて、もし誰にもばれずに済むんだったら、とっくにこの人を殺していただろうな、というような思いを、案外誰もがひそかに経験しているものです。しかもそのような私どもが、最後の最後に向かい合わなければならない最大の試練は死であります。皆さんがこの黙示録第22章の言葉をお読みになって、どの言葉が心に留まったか。私がどうしても忘れることができないのは、2節の最後に、この命の木は毎月実をみのらせると言ったあとで、「そして、その木の葉は諸国の民の病を治す」と書いてあることです。今、自分自身の病気を見つめながら、あるいは愛する人を苦しめている病のことで心を痛めながら、しかしどうして、われわれにはこの命の木の葉が与えられていないんだ。葉っぱ一枚でいいから、この命の木に触れることさえできれば……そこでも私どもにとって根本的な問題は何かと言うと、結局はひとつの問題に集中するのであって、私どもが故郷を失っているということなのであります。

先週の礼拝でも同じことを申しました。ヨハネの黙示録というのは、おそらく聖書の中でもいちばん悲観的な文書である。人間について、世界について、何の希望も見出していないかのようです。この世界を牛耳っているのは、獣の支配であって、その獣の背後には、アダムとエバを誘惑したあの蛇がいる。けれどももちろん、黙示録は絶望を教えるのではありません。私には、私どもには、帰るべき故郷があるのだ。その故郷に対する憧れの思いが確かであればあるほど、私どもはむしろ安心してこの世界に絶望することができます。ええ、本当です。私どもの故郷は、神のみもとにあるのであって、その故郷の確かさを信じれば信じるほど、この世界で逆にどんなに惨めな経験をするとしても、私どもはそこで、安心して絶望できる。わたしたちの国籍は、天にあります。「もはや、呪われるものは何一つない。神と小羊の玉座が都にあって、神の僕たちは神を礼拝し、御顔を仰ぎ見る。彼らの額には、神の名が記されている」(3、4節)。私どもが今、このように礼拝をしているのは、いまだ見ぬ私どもの故郷を憧れながら、しかもその故郷というのが決してむなしい夢幻なんかではないということを、世界に対しても証しし続けているのであります。

■4節では、そのように神のみ顔を仰ぎ、礼拝を続ける人たちについて、「彼らの額には、神の名が記されている」と書いてあります。この言葉についてある人は、あのカインにも神のしるしがつけられたことを思い起こしています。弟のアベルを殺してしまって、カインは今さらのように事の重大さに気づいたということでしょう、こんな泣き言を言います。「わたしの罪は重すぎて負いきれません。今日、あなたがわたしをこの土地から追放なさり、わたしが御顔から隠されて、地上をさまよい、さすらう者となってしまえば、わたしに出会う者はだれであれ、わたしを殺すでしょう」(創世記第4章13、14節)。ところがそれに応えて神は、カインに神のしるしをつけてくださって、誰もカインを殺すことがないように、取り計らってくださいました。

あのカインにすら、神のしるしがつけられている。あれほどの罪を犯したにもかかわらず、そのカインを誰かが傷つけることを、神はお許しにならなかった。驚くべきことです。私どもの額にも、神のしるしがついているのでしょうか。そのしるしのゆえに、私どもも今、このように礼拝を続けているのでしょうか。そうだとするならば、私どもにつけられた神のしるしとは、罪の赦しのしるしに他ならないと言わなければなりません。そしてそれは、私どもに授けられた洗礼のことであると、そう言い換えても差し支えないでありましょう。

いつか主が再び来てくださる日、ここで黙示録が描いている情景が、私どもの目にもはっきり明らかになる時、そこに現れる礼拝者の群れの中に、カインの姿を見つけることができるかもしれないと考えることは、ちょっと愉快なことだと思います。もしもカインが、たとえば私と言葉を交わすようなことになったとしたら、まずはお互いに、自分のしたことを恥じ入ることになるだろうなと思います。けれどもお互いの額を指差し合いながら、「やあ、君も同じしるしをつけてもらったんだね」と、そのことを喜び合うのではないかと思います。「もはや、呪われるものは何一つない」という黙示録の約束は、考えれば考えるほど、驚くべき発言であると私は思います。

■このような神の都には、ふつうあるはずなのに、存在しないものがいくつもあると、そういう説明が重ねられています。まず第21章の22節です。「わたしは、都の中に神殿を見なかった。全能者である神、主と小羊とが都の神殿だからである」。この言葉について、今さら説明の必要もないだろうと思います。たとえば、アダムとエバが最初に生かされたあの楽園にも、神殿なんかありませんでした。神のみ顔を直接仰ぎ見るのですから、もう二度と木立の中に隠れる必要はないのですから、改めて神の宮を建てるなんて、まったく無意味です。

さらに第21章の23節。「この都には、それを照らす太陽も月も、必要でない。神の栄光が都を照らしており、小羊が都の明かりだからである」。第22章の5節にも同じ趣旨の言葉がありました。神ご自身が光となってくださるのですから、太陽も月も、今やお役御免だ。興味深いのは、第22章5節では、「神である主が僕たちを照らし、彼らは世々限りなく統治するからである」と書いています。神が私どもの光となってくださる、その光に照らされた私どももまた、神の光の支配を共に担うようになるというのです。獣の支配に対する勝利が、鮮やかに描かれています。

さらにもうひとつ、この新しい神の都に必要ないものがあります。第21章の25節です。「都の門は、一日中決して閉ざされない。そこには夜がないからである」。この言葉については少し説明が必要かもしれません。古代、中世のヨーロッパの都市の姿を想像していただいてもよいと思いますが、古い時代の都市というのは、町全体を城壁で囲みました。外敵から身を守るためです。その城壁の要所要所に門を造って、けれども夜になると門を閉じる。閂を掛ける。ところがこの神の都においては、「都の門は、一日中決して閉ざされない」。考えてみれば、エデンの園にも城壁なんかありませんでした。それどころか、アダムもエバも、衣服を着て自分を守る必要すらなかったと言います。

この新しい都には、実は正確には、城壁はあったのだと第21章の12節以下に書いてありますが、肝心の城壁の門は、一日中開けっ放しであった。それはなぜかと言うと、第21章24節にはこんなことが書いてあります。26節も同じ趣旨でしょう。

諸国の民は、都の光の中を歩き、地上の王たちは、自分たちの栄光を携えて、都に来る(24節)。

人々は、諸国の民の栄光と誉れとを携えて都に来る(26節)。

なぜ城壁の門は開けっ放しなのか。その開けっ放しの城壁の門から、諸国の民が入ってくる。地上の王たちもその都に来る。自分たちの栄光を携えて、と言うのです。この「諸国の民」とか、ことに「地上の王たち」とかいうのは、黙示録の文脈から言えば、決してこれまでよく描かれてきた人たちではありません。むしろ、キリストを十字架につけ、教会を迫害する地上の王たちが、自分たちの栄光に酔いしれいている。それで当時の教会は、場合によっては地下深い墓地などに隠れて、讃美歌を歌う声が外に漏れないように恐れながら、なお礼拝を続けたのであります。けれども神の新しい都においては、私どもはいつも神の光の中にあり、城壁の門は開けっ放しである。そこに地上の王たちも、自分たちの誇る栄光と誉れとを携えて、これを神へのささげものとするのでしょう。すべては神の栄光のために。そのようにして、神のお望みになった楽園が、最初の輝きを取り戻します。私どもが神のみ顔を仰ぎ見ることが、むしろ当然のことになります。

その命の光が、既に近いことを証しするために、今私どもはここで礼拝の生活を続けます。どんなに闇が深くても、私どもには天のふるさとが与えられていることを、最後に勝利するのは神の命であることを、私どもは確信することができる。そのために、今私どものためにも、確かな幻が与えられているのです。お祈りをいたします。

故郷を失った悲しみの中に立ちながら、なおあなたに涙をぬぐっていただいて、今新しく天を振り仰ぐことができます。今、私どものためにもみ言葉を聞かせてくださり、心より感謝いたします。都に流れる命の川を、またそこに立つ命の木を懐かしみ、またこれに憧れながら、望みをもって主の再び来られる日を待つ者とさせてください。感謝して、主のみ名によって祈ります。アーメン