新しい言葉、力ある言葉を求めて!

川崎 公平

マルコによる福音書 第1章21-28節

主日礼拝

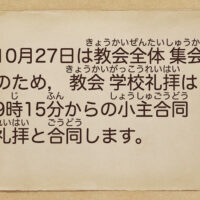

■明日10月31日は、私どもの教会が鎌倉の地で伝道を開始してちょうど105年の記念日にあたります。その記念のための礼拝は来週11月6日にとっておいて、今日の礼拝後にはそれとはまた別に、実に4年ぶりに全体集会を行います。主題は「ポストコロナ時代の教会活動と伝道」という、少しかっこいい言葉が並んでいますが、要するに今日皆さんと一緒に語り合いたいと願っていることは、「教会は何をするのか」ということです。「ポストコロナ時代」とか何とか言ったって、本当は主が教会にゆだねてくださった使命は、昨日も今日もこれからも、基本的に変わるはずはありません。その基本的に変わらない教会の使命を、今ここで果たすために、今私どもが特別に考えるべきこともたくさんあるだろうと思うのです。今日の全体集会で語られるひとつひとつの言葉を神が聖め、神がこの教会を導いてくださるようにと祈りをひとつに集めたいと願います。

「教会は、何をするのか」。そのことを考えるときに、いつも私どもが思い起こしておかなかければならない主イエス・キリストの言葉があります。先月から礼拝で読み始めているマルコによる福音書の第1章15節に、「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と書いてあります。これは、何度も申しておりますように、決定的な意味を持つ発言です。神のみ子、イエス・キリストがこの世においでになって、この世界はまったく新しくなりました。「時は満ちた」。神のお定めになった時が満ちて、まったく新しい出来事が始まった。それをここでは、「神の国は近づいた」と主は言われるのです。神の国、言い換えれば「神の支配」です。

今教会が生きているのは、今ここにも鎌倉雪ノ下教会というひとつの教会が生きているのは、「時は満ち、神の国は近づいた」、その現れでしかないのです。時は満ちて、今新しく、神がこの世界を支配なさるのだ。その新しさを担うために、キリストの教会は生きています。「悔い改めて福音を信じなさい」と、新しい世界にふさわしい生き方を、この世に向かって語り続けていくのです。

しかしおそらく、このあたりから、どうも話が分かりにくくなるかもしれません。分かりにくいというよりも、人によっては、「あーあ、また牧師の退屈な話が始まった」と心の中であくびをしている方もおられるかもしれません。なぜそういうことになるかというと、今私が「世界は新しくなったのだ」と、熱く語ってみても、牧師が熱くなればなるほど聞き手の心は冷めていく、ということがあるだろうと思います。何が新しいんだ、どこも新しくなんかなってないじゃないか、と思うからでしょう。そうすると、実は皆さんの心が冷めるのは牧師の言葉を聞くことによってではなくて、既に主イエスの言葉を聞きながら、心が冷めてしまうのかもしれません。「時は満ちたのだ。神の国は、近づいたのだ」。そうは言ってもねえ、という思いが、ますます深まっているかもしれないのです。

「ポストコロナ時代の教会活動と伝道」ということを考えるときに、もしかしたら、そのあたりから掘り下げていくのも、ひとつの道であるかもしれません。コロナがあろうがなかろうが、「時は満ち、神の国は近づいた」という、その事実に変わりはないのですが、私どもがなかなかそれを理解しようとしないのは、いったいなぜなのでしょうか。

■そこで今私どもがすべきことは、マルコ福音書が第1章15節で「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と書いたあとで、その主題をどのように展開しているか、それをきちんと辿ってみることだと思います。16節以下の話は先週読みました。主イエスが4人の漁師たちに声をかけられて、「わたしについて来なさい」と言って、一挙にその4人を弟子にしてしまわれました。まさにその4人の漁師の姿の中に、神の国、言い換えれば神の支配が目に見える姿を現したということでしょう。

特にそこで印象深いことは、「あなたがたは、人間をとる漁師になるのだ」と主が言われたことです。主イエスが4人の漁師をつかまえてご自分の弟子になさったのは、既に主イエスご自身が人間をとる漁師として働いておられるということでしょう。もしもこういうことが私どもの目の前で起こったら、退屈なんかしている場合ではなくなるだろうと思います。「あれ、あの人たち、4人もつかまっちゃった。漁師が魚をつかまえるように。どこに連れて行かれるんだろう」ということが、もしも目の前で起こったら、これはただならぬことが始まったのだと誰だって思うでしょう。そのようにして神の国、神の支配が始まったことを、マルコによる福音書は伝えるのです。

そしてそれに続けて今日読んだ21節以下では、汚れた霊につかれた人が癒されるわけですが、そこでも何が起こっているかというと、主が人間をとる漁師として、ひとりの人間を捕獲なさったということです。汚れた霊の所有物のようになっていた人間をとらえて、その霊をりつけて、「この人から出て行け」。「この人は、お前たちのものじゃない。神のものだ」。そうすると、26節以下。

汚れた霊はその人にけいれんを起こさせ、大声をあげて出て行った。人々は皆驚いて、論じ合った。「これはいったいどういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、その言うことを聴く」。

■少し話を急ぎすぎたかもしれません。たとえば、この汚れた霊につかれた人というのは、いったいどういう状態の人であったのか。だいたい汚れた霊っていったい何だ。そのあたりから丁寧に考えなければならなかったかもしれません。汚れた霊に取りつかれた人というのは、現代で言えば何かの精神疾患にあたるのだろうと、たいていの聖書の参考書にはそう書いてありますし、私もそういう説明を読みながら、まあそんなものかな、と思わないでもないのですが、それだけでは説明がつかないことも、この聖書の記事にはたくさんあると思います。

何と言っても不思議なことは、この汚れた霊にとりつかれた人は、ある時点までは会堂の中でおとなしく礼拝をしていたらしい、ということです。礼拝が始まる前から大声で叫んだりわめいたりして、礼拝の秩序を乱して皆に迷惑をかけていたわけではなかったようなのです。もしもこの会堂の礼拝に主イエスがおいでにならなかったら、この汚れた霊につかれた人は、おとなしく、礼儀正しく、礼拝の最後まで過ごしたことでしょう。礼拝が終わったら、笑顔で皆に挨拶して、「それじゃあ、またね」なんて言いながら家に帰ったでしょう。ところがそこに主イエス・キリストがおいでになり、「時は満ちた。これからは、神が支配なさるのだ」という、新しい教えが語られるや否や、汚れた霊がその正体を現したというのです。「ナザレのイエス、かまわないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ」(24節)。

すると主イエスは言われました。その人にではなく、その人を奴隷にしていた汚れた霊をお叱りになって、「黙れ。この人から出て行け」。「この人は、お前のものじゃない。お前たちがこの人を支配することは、もう許さん。神が、この人を支配なさるのだ」。そうすると、先ほどお読みした通りです。「汚れた霊はその人にけいれんを起こさせ、大声をあげて出て行った」。そしてそこから先が大事です。人びとは皆びっくりしたと言います。理屈は分からなくても、身体で感じ取るものがあったのだと思います。「これはいったいどういうことなのだ。権威ある新しい教えだ」というのは、もっとはっきり言えば、「ここに神がおられる」という驚きです。「これは人間のわざではない。神が働いておられるのだ」。そして事実、その通りであったのです。

その関連で言えば、既に22節にも「驚いた」という言葉が出てきます。汚れた霊を追い出すとか、そういう奇跡を見る前から既に、主イエスの言葉を聞いているだけで、人びとは何かを感じ取ったのです。「いったい何だろう、この人の言葉は」。22節には、「人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである」と書いてあります。このお方の話を聞いていると、まるで本当に神ご自身がここにおられて、神ご自身が話しておられるようにしか聞こえなかったからです。そして事実、その通りであったのです。だからこそ、それまで隠れていた汚れた霊が、遂に我慢しきれなくなって、恐ろしさのあまり、狂ったように叫び出すということが起こったのです。そのようにして、ひとりの人間が、汚れた霊から神の手に取り戻された。それが、救われるということです。

■汚れた霊などと言われると、それだけで私どもは何か遠い世界の話を聞かされているような思いになるかもしれません。聖書の時代の人は、現代のわれわれに比べて知識が足りなかったから、自分たちに説明できないことがあると何でも悪魔とか悪霊とか妖怪のせいにしたがるのだろう、と思うのですが、むしろ今こそ、こういう信仰の感覚を大切にしなければならないと私は思うのです。私ども自身、毎日罪を犯して生きております。それは自分の責任であると同時に、自分自身ではどうしようもない、もっと大きな、別の力に自分が支配されているのではないかという実感が、きっとあるだろうと思います。伝道者パウロは、ローマの信徒への手紙第7章において、「わたしは、自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです」と言いました。すべての人の思いを代弁してくれているようです。「わたしはなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から、だれがわたしを救ってくれるでしょうか」。そのような事態は、ひとりひとりの生活、個人レベルの人間関係においても起こると思いますし、それが国同士の争い、民族同士の争いになることもあります。

たとえば、ひとつ分かりやすい例を挙げたいと思いますが、約80年前、ドイツでナチ党と呼ばれる政党が国を支配したことがありました。そのナチス・ドイツが国を挙げてとんでもない犯罪を犯しました。何百万人というユダヤ人が殺されたと言われます。悪魔のしわざでなくて、いったい何でしょうか。しかもたいへん興味深いというか恐ろしいことだと思いますが、戦争が終わってから、ヒトラーに追従してユダヤ人虐殺に直接関わった、ドイツの偉い人たちをつかまえてみると、ひとりひとりは本当に普通の人間で、家に帰れば良き夫であり、良き父親であり、自分の家族を大切にしている人間であった。悪魔のような顔をした、悪魔のような生活をしている人間はひとりも見つからなかったというのですが、それは別に遠い国の話なんかする必要もない、私どもの国だって似たような歴史を知っているし、今もって私どもは正直に申しまして、悪霊の存在を前提としなければ説明できないような事柄にたくさん直面していると思うのです。

今、世界中の人が心配しているひとつのことは、そう遠くないうちに核兵器が戦争のために使われるのではないか、ということではないかと思います。いやいや、いくら何でもそんなことは絶対にないだろう、だってそんなことをしたら本当に世界はおしまいだと、ほとんどの人がそのことを理解しているはずだと思うのですが、誰も確かなことを知ってはいないのです。しかも、それならどうしたいいのか、世界の誰も本当の答えを持っていないのです。まるで世界中が、何かの霊に引きずられているようです。もちろん、分かってはいるのです。このままではいけない。世界はもう一度、正気を取り戻さなければらない。どうして人間というのは、こんなにバカなんだろう。そう思うのですが、そういう問いは、すぐに私ども自身に返ってくるのです。「わたしは、自分のしていることが分かりません。自分が望むことは実行せず、かえって憎んでいることをするからです」。本当は、すべての人が、本物の救いを求めているのです。

■そのために現れた真実の救い主が、イエス・キリストです。このお方は、私どものために何をしてくださるのでしょうか。もう一度申します。このお方は、「人間をとる」ためにおいでになったのです。あたかも漁師が魚をつかまえるように、すべての人間はこのお方につかまえていただかなければならないし、そのキリストがご自分の教会にゆだねてくださった使命もまた、人間をとる漁師として、人間を神のためにつかまえることでしかないのです。

その関連でひとつ興味深いことがあります。22節に、「人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである」と書いてありました。なぜここで律法学者が出てくるのでしょうか。先ほど申しましたように、人びとは奇跡なんか何も起こらない前から既に、主イエスの言葉を聞いただけで、何かを感じ取ったのです。「いったい何だろう、この力ある言葉は。まるで神ご自身がここで語っておられるかのようだ」。そして事実、その通りであったのですが、それと対立するのが、律法学者の教え方だというのです。律法学者というのはつまり、聖書の言葉を解釈し、それを人びとの生活に応用して、こういうときにはこうしなさい、こういう問題が起こったらこう対処しなさい、聖書にはこう書いてありますから、ということをひとつひとつ教えてくれるのです。

世間の人びとが考える〈キリスト教〉というのも、案外この律法学者の教えに近いものがあるかもしれません。互いに愛し合いなさいとか、嘘をついてはいけませんとか、なんだかよく分かりませんが、とにかく世間が納得するような倫理道徳のもっとハイレベルのやつがキリスト教なんだと、案外そのように考えている人が多いかもしれません。そしてそれを聞いて、「そうだ、本当にその通りだ」と思ったり、「でも難しそうだな」と思ってみたり、しかしそれは、なかなか驚きにはならないでしょう。

ところが、私どもの救い主として現れた主イエス・キリストは、律法学者のような教え方はなさいませんでした。「こうしなさい、ああしなさい、律法にはこう書いてありますよ」。そんな小手先のことでは、人間の本当の問題はひとつも解決しないのです。そんなことで人間が救われるのなら、とうの昔にすべての問題は解決しているのです。もとより私は別にここで、「互いに愛し合いなさい」という主イエスの教えをないがしろにするつもりはありません。問題はしかし、それがどうやったらできるか、ということなのです。私どもの心がけとか決心のようなもので何とかなるようなことなら、誰も苦労しないのです。私どもの根本的な問題は、結局のところ、私どもが罪人だということなのです。そんな私どもが救われるのは、律法を学ぶことによってではありません。〈キリスト教〉なんてもので人間が救われるわけがないのです。神ご自身が、人間をつかまえてくださらなければ、いつまでたっても、汚れた霊の奴隷です。

■ハイデルベルク信仰問答という、500年近く昔に書かれた信仰の書物があります。この信仰問答の中でもいちばん有名な言葉は、何と言ってもその最初の言葉だと思います。「生きているときも、死ぬときも、あなたのただひとつの慰めは、何ですか」と問うて、「わたしが、体も魂も、もうわたし自身のものではなくて、わたしの真実の救い主、イエス・キリストの所有であることです」と、そう答えるのです。わたしはキリストのもの。他の誰のものにもならない。死の力の奪われることもない。わたし自身の所有にすらならない。それが、わたしを生かすただひとつの慰めです、と言うのです。その意味で、私どもの信仰というのは、本当に単純なのです。こんなに単純な慰めはありません。そしてこんなに確かな慰めも、ほかにないだろうと思います。

けれども話はそこで終わらないので、そうすると教会の使命とは何か。教会は何をするのか。人間をとる漁師として、さらに他の人を神さまのためにつかまえに行くのです。「あなたも神のもの、あなたもキリストのものなのだから、こっちにいらっしゃい」。ここに、私どもの信仰生活の易しさと難しさがあると思います。〈キリスト教〉を教えるのだったら、簡単なんです。律法学者のように、こういう生活をしなさい、こういうことをしてはいけません、それがキリスト教の教えです、と言われたら、なるほど、悪くない、もっと勉強してみようかな、という人が現れても不思議ではありません。もしも教会に委ねられた伝道のわざがそういうものなら、何も難しいことはありません。けれども主イエスが教会に委ねてくださった務めはそんな薄っぺらいことではないので、人間を丸ごとつかまえてくるのです。なぜなら、神は人間を求めておられるからです。こんなに難しいことはないかもしれない。こんなに恐ろしい仕事もないかもしれない。けれども、教会はそれをするのです。キリストの福音には、それだけの力があると信じて、ただ福音の力だけを信じて、人間をとる漁師の仕事を教会はするのです。

今、私どもの教会の伝道開始105年という時の刻みを覚えながら、二千年前にカファルナウムの会堂で主がなさったことを静かに思い起こしたいと思います。主がひとりの人間に目を留め、これを神の手に奪い返してくださいました。まさしく人間をとる漁師です。その圧倒的な出来事にびっくり仰天した人びとの姿は、そのまま私どもに重なるのです。主の力に驚きつつ、ただ福音の力を信じて、私どもの教会が立つべき場所に立つことができますように。お祈りをいたします。

「時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい」と、み子イエスがおっしゃった言葉が、なお私どもの心に響きます。どうか、あなたのみ国を来たらせてください。この地に、み心を行ってください。み心ではないとしか考えられないことが、あまりにも多いのです。私ども自身の罪を正直に悲しみつつ、今はしかし体も魂もあなたのものとされている、その事実に慰められつつ、なお世界の救いのために祈らせてください。あなたこそ、この世界の支配者でいてくださいます。その事実を告げる教会の言葉を、ますますあなたの聖霊によって励ましてください。今から、4年ぶりに私どもの教会の全体集会を始めます。きっとたくさんの言葉が交わされることだろうと思います。その言葉のひとつひとつもまた、あなたのご支配のために、ただあなたのみ名の栄光のために用いられますように。教会のかしら、主イエス・キリストのみ名によって祈り願います。アーメン