神が私の味方なら

ローマの信徒への手紙 第5章1-11節

川崎 公平

主日礼拝

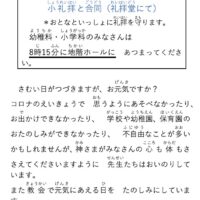

■本日は9月の最初の日曜日。私どもの教会はこの日を〈振起日〉と呼びます。奮い起こす日。奮い立つ日です。ようやく夏の暑さも和らいできたというときに、もう一度新しく信仰を奮い起こすという意味もあるかもしれませんが、本当はむしろ、神が私どもを立たせてくださると言うべきだろうと思います。「ここに立ちなさい。あなたは立つことができるんだ」。

そのような神のみ声を、鮮やかに聴き取ることができる、すばらしい聖書の言葉を先ほどご一緒に読むことができました。今年に入ってからローマの信徒への手紙を礼拝に与えられた神の言葉と信じて読んでまいりましたが、今月から第5章に入ります。少なくとも今月私がここに立つ3回の礼拝で、この第5章の1節から11節までを読みたいと考えています。……もし3回で終わらなかったら、10月も同じ箇所です。それだけ内容の豊かな箇所であるということは、おそらく皆さんも、お読みになってすぐにお気づきになるだろうと思います。

2節にこう書いてあります。「このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ」。ここはどうしてもこの翻訳に注を付けたいところで、たとえばかつて用いていた口語訳という翻訳では、「いま立っているこの恵みに信仰によって導き入れられ」と訳されました。「わたしたちが今その中に立っている恵み」です。私どもが使っている翻訳の「今の恵みに」というのは、いくら何でも簡潔に訳しすぎたかもしれません。わたしたちは立っている。今、この恵みの中に立っている。もし倒れそうになっている人があれば、思い起こしてほしい。わたしたちは、今既に、この恵みの中に立っているんだ。

振起日であります。自分を奮い起こして、自分で立とうとしても、うまくいかないかもしれない。しかし、私どもを立たせてくださる神のみ声がこのように鮮やかに聞こえているのですから、これにアーメンと答えさせていただきたい。「そうです、神さま、わたしはここに立っています。わたしたちは今、この恵みの中に立っているのです」。

■「今わたしたちがその中に立っている」、その恵みの内容を既に1節ではこう言いました。「このように、私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ています」。私どもが今どこに立っているのか。どのような場所に立っているのか。それをここでは、「信仰によって義とされたのだから」、だから、わたしたちは「神との間に平和を得ています」と言います。

これまで8か月、ローマの信徒への手紙を最初から少しずつ、こつこつ読んできました。しかし今振り返ってみますと、この手紙を書いたパウロは、最初の4章でひたすらひとつのことだけを語り続けてきたとも言えるので、そのひとつのことというのが、「信仰によって義とされる」ということです。「義とされた」という、この聖書独特の言葉は、一方ではとても評判が悪いのです。「義」なんて言われても、さっぱり意味がわからんと、私の説教を8か月聴き続けてもなお、そういう印象を持ち続けている方があるかもしれません。それでも、どうしたってこれがいちばん大事なことなので、その「義とされた」ということをここでパウロは改めて、「平和」という言葉で表現してみせるのです。「神に義とされて生きるっていうのはね、神との間に平和を得ることなんだよ」。神さまと争っていない。何のためらいもなく、何も恥じることなく神さまの前に立てるし、和らいだ心で神さまと言葉を交わすことができる。そういう場所に、今わたしたちは立っている。

この「神との間の平和」という主題が、11節までずっと続いていきます。その関連の言葉を拾っていくと、9節には「神の怒りから救われる」とありますし、その次の10節には「敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば」とあります。われわれは神の敵であった。そこまで言うのです。ところがその神の敵でしかなかった私どもが、和解させていただいて、神との間に平和を得ている、というのです。

しかし、これは話をわかりやすくするどころか、かえって話が難しくなってしまったかもしれません。神の敵っていったい何だ。自分は、神さまと争った覚えなんかないので、敵とか和解とか言われても、身に覚えがない。神との間の平和っていったい何だ、と思われるかもしれません。しかし少なくとも、この手紙を書いたパウロ自身はよくわかったのです。痛いほどによくわかった。「敵であったときでさえ、御子の死によって神と和解させていただいたのであれば」。もちろん、それはわたしのことだ。わたしは、神の敵であったのだ。ところが、見よ、今わたしはこんなに確かな平和の中に立たせていただいている。わたしたちは皆、今この恵みの中に立つ。平和の中に立つ。この平和は、どんなことがあっても揺らがない。たとえば3節には「そればかりでなく、苦難をも誇りとしています」とあります。どんな苦難の中でも、この平和が揺らぐことはない。そう言うのです。

■もう6年半も昔のことになりますが、かつて長い間この教会の牧師であった加藤常昭先生をここに迎えて、説教をしていただいたことがありました。加藤先生の90歳の誕生日の前日に、卒寿のお祝いも兼ねて、説教をしていただいた。聖書の箇所は今日と同じ、このローマの信徒への手紙第5章1節から11節。たいへん豊かな内容の説教であり、それだけたくさんのことを聞いたはずですが、何と言っても私の心に残ったふたつの言葉があります。ひとつは先ほどから繰り返している、「立っている」という言葉です。わたしたちは、恵みの中に立っている。「年寄りのよたよたした立ち方ではない。いくら年を取っていてもがっしり立っている。しっかり立っている。……恵みの支えがあるからです。どこに立っているか。恵みの中に立っている。だから倒れっこないのです」。そう語られました。

そのこととあわせて、もうひとつ、おそらく生涯忘れないだろうという思いで聴き取った言葉は「余裕」という言葉です。「余裕」、ゆとりです。神に救われた人間は「余裕」の中に立つ。

その説教の中で加藤先生は、山谷省吾先生という人の話をなさいました。山谷先生がそれこそ90歳のときに刊行された、『渓流』という題の自伝に基づく話です。子どもの頃から秀才だったのでしょう。いわゆる旧制のナンバースクールを出たあとに東京帝国大学法学部に進むのですが、上京してたちまち悩みに直面した。授業を受けてもつまらないし、まして試験の成績も芳しくない。たまたま富士見町教会の教会堂の前を通って、植村正久牧師の説教に心を惹かれ、数ヶ月のうちにあっという間に洗礼をお受けになります。

その山谷先生の話の中で、私が何と言っても忘れがたい思いで聞いたのは、その『渓流』という自伝の中で、そのようにして洗礼を受けたあとの生活を書いている部分に、「余裕」という題を付けておられるのです。「余裕――入信後の生活」と書いてあります。洗礼を受けて、何が変わったか。最初に見つけた神の恵みは何であったか。余裕をもって生きることができるようになったことだと言われるのです。

延々と加藤先生の説教で聞いたことを紹介することになりますが、その『渓流』という自伝の「余裕」という章に、こんな話が出てきます。帝国大学を出たあと、内務省の役人になります。内務省というのは、戦争が終わったあと真っ先に潰された役所ですが、山谷先生の時代で言えばエリート中のエリートを意味しました。長野県に駐在することになった。そこで天皇の代理として、長野県のある神社に参拝することを命じられて、それを断った。わたしはまことの神を信じる人間だから、いかなる理由があろうと天皇の代理で神社を参拝することなんかできない。それで、さっさと内務省の役人をやめてしまわれたというのです。天皇が現人神と呼ばれていた時代の話です。そんなに簡単な話でなかったことは明らかです。しかも山谷先生は、そういう自分の経験を、戦後も誰にも話さなかったらしいのです。人間的に見れば、「余裕」なんてとんでもない、悩みと緊張の連続であったと思います。それがまた戦争が終わればたちまち手柄話になったはずですが、山谷先生は90歳まで一度もこの話をなさらなかったらしい。ものすごい余裕の力だと思います。その余裕を加藤先生は、「神との間に平和を得ている」という聖書の言葉で説き明かされました。

この「余裕」という言葉を聞いて、山谷先生の話を聞いて、「神との間に平和を得ている」とは、このような「余裕」に生きることだと聞かされて……私はその加藤先生の説教を聴いたあと、深い悲しみが自分の心を浸しているのを感じました。説教を聴いてうれしくなったというよりも、静かな悲しみが心いっぱいに染みわたっていくのを感じました。「余裕」という言葉だけが私の心に残ったというのは、特にそのとき私の心に余裕がなかったからかもしれません。どうして自分には、こんなに余裕がないんだろう。どうしていつも、こんなに疲れてばかりいるんだろう。思い煩ってばかりいるんだろう。いったい自分は、どこに立っているんだろう。まだ年寄りでもないのに、どうしてこんなによたよたしているんだろう。神の敵である自分の正体が、まさにそういうところに現れているんじゃないか。

ところが、そこに神の声が聞こえる。余裕なき生活をしているわたしのためにも、だからこそ神の声が聞こえる。そんな場所に立っていてはだめだ。あなたは、ここに立ちなさい。この平和の中に、この恵みの中に、この余裕の中に、あなたも立ちなさい。いや、もうあなたは、立っているではないか。

このように、私たちは信仰によって義とされたのだから、――あなたも、信仰によって義とされたのだから!――私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ています。このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとしています。苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を、品格が希望を生むことを知っているからです。この希望が失望に終わることはありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです(1-5節)。

あなたはもう、神の愛の中に立っているのだから……そこに生まれる「余裕」の生活の特質を、さらにいろんな言葉で表現できるだろうと思います。たとえばそれは、苦難が忍耐を生み、忍耐が品格を生み、品格が希望を生むような生活です。神との平和の中に立つ人は、必ずそうなる。ここに出てくる苦難、忍耐、品格、希望という一連の言葉を取り上げていくだけでも1回分の説教の時間が必要だと思いますので、それは次回に回します。それにしても強烈だと思わされることは、「苦難をも誇りとしています」という3節の発言です。第5章1節から11節までの中で、ひとつの軸となっているのがこの「誇る」という言葉であることは間違いありません。2節の後半にも「神の栄光にあずかる希望を誇りにしています」とありましたし、11節にも「私たちの主イエス・キリストによって、私たちは神を誇りとしています」とあります。「希望を誇りにしています」。それはわかる。「私たちは神を誇りとしています」。それもわかる。ところがここでは、「苦難をも誇りとしています」と言うのです。

「誇る」という日本語は、必ずしもいい意味を持ちません。いい意味で使われることもあるでしょうが、たとえば「あの人は口を開けば自慢話ばかりだ」というのは悪口にしかならないでしょう。ここに出てくる「誇る」という言葉の元のギリシア語でも話は同じことで、新約聖書の他の箇所の用例を読んでいくと(そのほとんどの用例はパウロの手紙に出てくるのですが)、人間という生き物が本当にくだらない誇りにこだわって、自分をだめにしてしまうことがよくわかります。それはたとえば、かつての山谷省吾先生が東京帝国大学法学部に進んだときにも味わったような誇りであるに違いないと思います。だからこそ、試験の成績に一喜一憂したのです。その誇りが打ち砕かれる経験をしたのです。その誇りにこだわっている間は、余裕なんかどこにもなかったのです。そしてきっと、そういう人間は、「苦難をも誇りとします」とは言えないでしょう。苦難に遭ったときに、なにくそ、おれは名門○○大学の出身で、などとうそぶく人もいるかもしれませんが、そのような忍耐の仕方から品格が生まれることはありません。希望が生まれることもありません。

ところが、信仰によって義とされた人間、神との間に平和を得ている人間は……その平和は、どんな失望にも勝つ平和ですから、「わたしは、この苦難を誇りとします」と言うことができるようになるのです。いかなる苦難も、この神の愛の中で生じる苦難であるならば、その苦難は私どもの誇りとなります。なぜかと言えば、その苦難は必ず忍耐を生むからです。忍耐は品格を生み、品格は希望を生むからです。神の愛の中で、必ずそうなると信じるからです。強烈な余裕の力です。それを私どもはいただいているのです。「私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです」。そこに造られていく平和の生活、あるいは余裕の生活を、パウロはここに証ししてくれます。

■今日も礼拝の最後に、私が祝福を告げます。「主があなたがたを祝福し、あなたがたを守られるように」。「主が御顔をあなたがたに向けて、あなたがたに平和を賜るように」と言うのです。私は、いつもこの祝福のときに、本当に胸がいっぱいになります。「あなたがたに平和を賜るように」と言うのですが、「今週も、平和だといいですねえ」などというような、中途半端なことを言っているのではありません。「主が御顔をあなたがたに向けて」いてくださる。事実、主のみ顔が皆さんひとりひとりに向かい合っている。そうであれば、事実として平和は与えられているのです。「私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ています」。事実、そうなのです。しかしまた祝福を告げながら、ひとりひとりの苦難を思います。私自身、つらい思いを抱きながらここに立つことはいくらでもあります。その悩める心に語りかけるように、確信をもって祝福を告げます。「主が御顔をあなたに向けて、あなたに平和を賜るように」。私どもは主のみ顔の前に立っているのですから、そこに確かな平和が、既に与えられているのですから、今心からの感謝をもって、ここに立ちたいと願います。お祈りをいたします。

神の敵であった私どものために、余裕なき生活をしていた私どものために、しかし今、あなたがみ顔を向けていてくださいます。この恵みの中に、今私は立つとの思いを新たにさせてください。今特別な苦しみの中にある者を、あなたの愛のうちにお守りください。いつもあなたのみ顔の前に、確かな平和の中に立ち続けることができますように。主のみ名によって祈り願います。アーメン